Blogue

Démarrage de deux projets liés au développement de petits réacteurs nucléaires

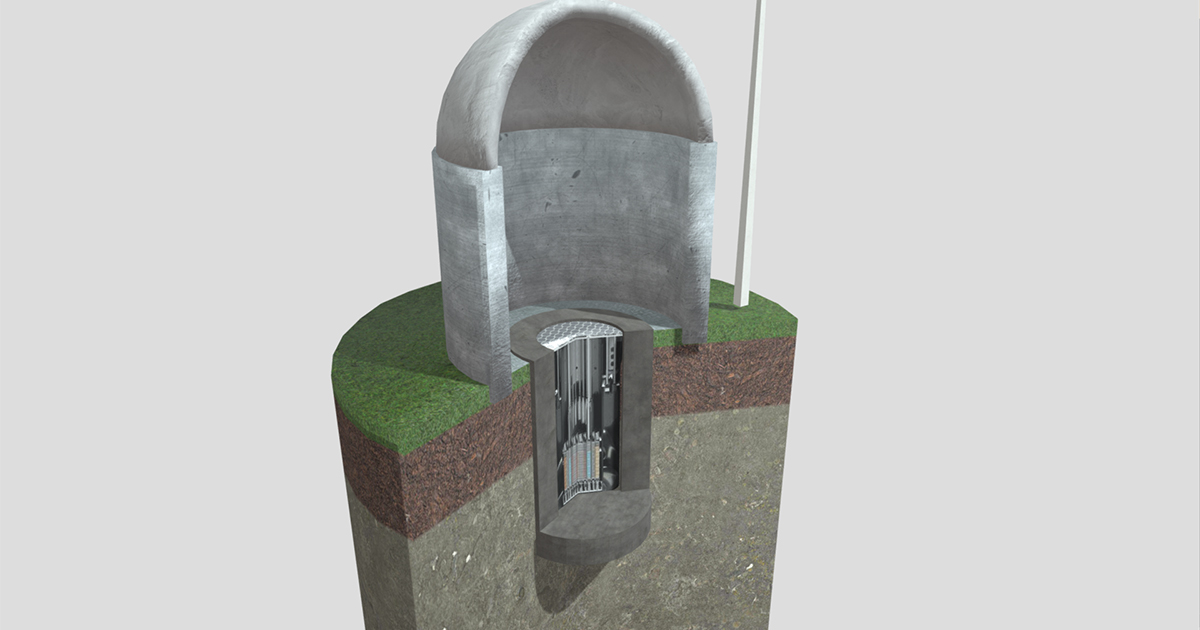

Avant d’entrer en production, les petits réacteurs modulaires (PRM) sont entre autres soumis à des évaluations par simulations afin de bien encadrer leur fabrication et leur utilisation. (Crédit illustration: Pooneh Maghoul)

Il y aura peut-être un peu de Polytechnique dans la prochaine génération de réacteurs nucléaires canadiens. Les professeurs Alain Hébert et Pooneh Maghoul démarrent chacun un projet de recherche lié au développement des petits réacteurs modulaires (PRM), de petites unités de production d’énergie aux grandes ambitions.

Entraînée dans le sillage de catastrophes qui ont marqué l’imaginaire comme celles des centrales de Tchernobyl et de Fukushima, la production mondiale d’énergie nucléaire a stagné ces dernières années au profit des énergies fossiles et renouvelables. Des pays comme l’Allemagne, la Suisse, la Belgique, l’Italie et l’Espagne se sont même engagés à réduire ou éliminer leur recours au nucléaire dans les prochaines années. Que cela ne tienne, l’énergie nucléaire offre un bouquet de caractéristiques qui lui permettent de se démarquer, spécialement par rapport aux énergies thermiques émettrices de GES.

C’est dans cette optique que le gouvernement canadien a dévoilé en 2020 son plan d’action pour développer et déployer des PRMs afin de décarboner les réseaux électriques des provinces canadiennes et des entreprises à fortes émissions de GES en plus de répondre aux besoins énergétiques des collectivités éloignées. La Commission canadienne de sureté nucléaire (CCSN) et le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) lui ont emboité le pas en 2022 en s’associant pour financer la recherche autour des PRM et établir un cadre règlementaire pour leur fabrication et leur utilisation.

Deux projets présentés par des équipes de Polytechnique ont été retenus lors du premier concours du partenariat CRSNG-CCSN, recevant chacun un appui de 344 000 et de 360 000 dollars répartis sur trois ans.

Assurer le suivi des matériaux radioactifs

Alain Hébert, professeur titulaire au Département de génie mécanique de Polytechnique Montréal, se penchera avec son équipe sur la « comptabilité des matières nucléaires », un travail important pour s’assurer du bon fonctionnement du réacteur, mais aussi pour gérer les déchets radioactifs qui en ressortent.

« Comme le carburant d’un réacteur nucléaire se décompose en des sous-produits eux aussi radioactifs, il faut être en mesure de déterminer au fil du temps la composition précise du mélange », explique le professeur Hébert, soulignant que les sous-produits de fission se dégradent à des vitesses différentes.

« Si on nous a fait confiance, c’est parce que notre proposition était basée sur la R et D faite à Polytechnique ces 40 dernières années », ajoute-t-il. « Au Canada, il n’y a qu’à Polytechnique qu’on pouvait compter sur les logiciels capables d’effectuer ce genre de travail. »

Encadrer l’implantation des PRM dans le Grand Nord canadien

La professeure Pooneh Maghoul (Photo : Caroline Perron)

|

De son côté, Pooneh Maghoul, professeure agrégée au Département des génies civil, géologique et des mines, établira avec son équipe les balises techniques à respecter en vue de la conception et d’une implantation des PRM dans le Grand Nord canadien, là où le pergélisol cède progressivement sa place à des sols actifs à cause des changements climatiques.

Sélection des sites où assembler les PRMs, critères à respecter lors de la fabrication, etc. : rien n’est laissé au hasard pour garantir la sécurité des réacteurs une fois déployés en régions éloignées.

« Il n’y a pas de place à l’erreur », souligne la professeure Maghoul. « Les constructions doivent être robustes, surtout dans un contexte de changements climatiques où la stabilité du sol pourrait changer avec le temps. »

Selon elle, le travail effectué par son équipe pourrait d’ailleurs servir à l’implantation de PRMs sur la Lune un jour si la construction d’une base lunaire est mise en chantier.

Avant d’en arriver là, son groupe se concentrera sur les conditions de son implantation dans le Grand Nord canadien, en prenant aussi en compte des aspects humains. Une partie de l’équipe multidisciplinaire qu’elle a formée tentera de développer des paradigmes de conception structurale et géotechnique et d’établir une liste des critères à respecter pour faciliter l’implantation des PRMs en régions éloignées de concert avec les habitants de ces régions. « Il faut absolument être à l’écoute des communautés ciblées pour rendre les projets acceptables pour elles », ajoute-t-elle.

Coup d'oeil sur... les PRms |

|

Les PRM existent pour l’instant sur papier seulement. Ils se distinguent des réacteurs conventionnels par leur petite taille qui va de pair avec leur petite capacité de production qui ne dépassera pas 300 MW. C’est moins que la moitié de ce que génère un réacteur CANDU comme celui qui alimentait la centrale Gentilly-2 de Bécancour jusqu’en 2012. Si on envisage leur production, c’est parce qu’ils seront conçus différemment. Plutôt que d’assembler un réacteur à son site d’implantation avec des caractéristiques qui lui sont propres, on le fabriquera plutôt en usine de façon standardisée avant de le déplacer. Une approche qui permet de gagner à la fois en temps et en argent, en plus d’ouvrir la possibilité de construire des centrales renfermant plus d’un module. La petite taille des PRMs leur confère aussi un avantage théorique sur leurs prédécesseurs du point de vue de la sécurité. D’une part, ils renferment moins de carburant nucléaire, ce qui les rend moins dangereux en cas d’accident. D’autre part, leur petite taille permet d’envisager un refroidissement passif du réacteur en cas d’emballement, ce qui réduit le risque de relâchement de produits radioactifs. Contrairement au solaire et à l’éolien, le nucléaire offre une production d’énergie stable, en plus d’offrir une énergie sans émissions directes de GES. Selon l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), environ 50 modèles et concepts de PRMs sont en préparation dans le monde. |

En savoir plus

Fiche d'expertise du professeur Alain Hébert

Fiche d'expertise de la professeure Pooneh Maghoul

Site web du Département de génie mécanique

Site web du Département des génies civil, géologique et des mines

Site web du Plan d’action du gouvernement canadien pour le développement des PRMs

Commentaires

Commenter

* champs obligatoire