Blogue

Un « nez optique » pour diminuer les émissions GES des fermes laitières

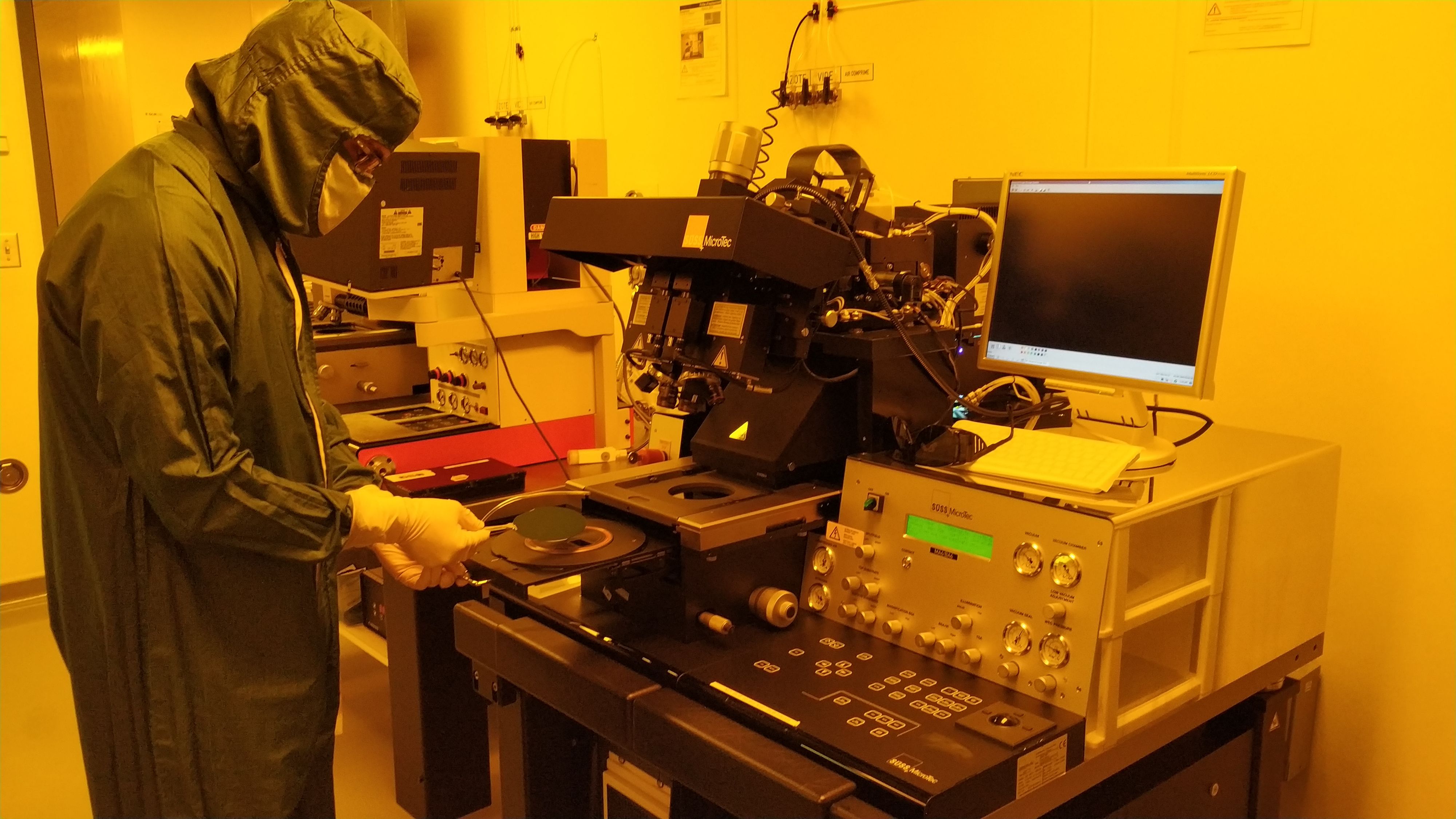

Un « nez optique » développé par l’équipe d’Yves Alain Peter a été testé plus tôt cet été à la ferme laitière expérimentale Macdonald de l’Université McGill. (Photo : Marc-Antoine Bianki)

Tout comme Jeff Bezos et Richard Branson, le « nez optique » du laboratoire d’Yves-Alain Peter s’envolera lui aussi dans la stratosphère cet été. D’ici là, c’est toutefois sur le plancher des vaches que vous le trouverez. Littéralement. On se sert de l’outil pour quantifier le méthane produit par les pensionnaires d’une ferme laitière. Un projet qui a pour objectif lointain d’aider cette industrie à réduire ses émissions de ce gaz qui produit un effet de serre 28 fois plus puissant que le gaz carbonique.

C’est une petite gaufrette en silicium qui tient sur le bout du doigt et où convergent quelques fibres optiques. Sur elle se trouvent une à quatre « cellules olfactives » qui détectent et quantifient un gaz précis.

Bienvenue dans le monde d’Yves-Alain Peter, professeur au Département de génie physique à Polytechnique Montréal et directeur du Laboratoire de microphotonique. Dans son laboratoire du pavillon J-Armand Bombardier, le chercheur et son équipe développent une série de capteurs capables de discerner les molécules flottant dans l’air. Le tout, en se servant de la lumière.

« On ne se concentre pas sur un domaine d’application précis, explique d’entrée de jeu Pr Peter. Notre mission, c’est plutôt de développer une technologie. »

Ses dispositifs pourraient ainsi trouver leur place dans plusieurs sphères de notre société, du secteur des télécommunications et de l’aérospatiale au domaine médical, en passant par les industries gazières et pétrolières.

Selon le chercheur, ces capteurs pourraient aussi être adoptés par les organisations et les villes qui cherchent à mesurer la qualité de l’air.

chasser le méthane

Professeur Yves-Alain Peter (Photo : Sarah Latulippe) Professeur Yves-Alain Peter (Photo : Sarah Latulippe) |

Mais en attendant, Pr Peter et son équipe s’attaquent à une problématique très concrète : celle des émissions de méthane par les fermes laitières.

Les juridictions de la planète n’ont pas encore règlementé le secteur de l’agriculture pour ce qui est de ses émissions de GES. Pourtant, il y aurait là des gains importants à réaliser, notamment en encadrant les émissions de l’industrie laitière et de celle de l’élevage de bovins.

Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), les différents élevages de la planète génèrent chaque année un peu plus de 7 gigatonnes de GES, soit l’équivalent de ce que produisent annuellement toutes les automobiles de la planète.

Vous avez bien lu.

Toujours selon la FAO, environ 44 % de ces émissions proviennent du méthane produit par les bovins, un gaz généré par la fermentation de la nourriture dans les estomacs des ruminants.

Et ce qu’il y a de plus impressionnant, c’est que les émissions de méthane des vaches laitières et les bovins de boucherie représentent 6 à 7 % des émissions de GES générées par l’activité humaine sur Terre, soit 1/16 des émissions de GES de toute la planète.

Or, il existe des stratégies pour réduire l’impact de ces industries sur notre environnement. Une partie de ces émissions pourraient par exemple être réduites en modifiant simplement la diète des vaches et des bouvillons. Des équipes y travaillent déjà d’ailleurs. Et pour savoir si une diète fonctionne, il faut d’abord compter sur un outil capable de mesurer avec précision la quantité de méthane que produit une vache.

C’est là qu’intervient l’équipe du Pr Peter.

Coup d'oeil sur... Le nez optique |

|

Lorsqu’il ne s’adresse pas à un public de néophytes comme vous et moi, Pr Peter présente son « nez optique » comme étant un « microrésonateur optique ». Chaque cellule de cette technologie est composée d’une fibre optique qu’on coupe en deux afin d’y glisser un résonnateur rempli d’un polymère dont les propriétés physiques changent en présence d’un gaz spécifique. Pour le faire fonctionner, suffit d’envoyer un rayon laser dans la fibre optique. Lorsque la lumière traverse le polymère, elle changera de longueur d’onde proportionnellement à la quantité de gaz qui a pénétré le matériau. En d’autres mots, elle change de couleur. Le phénomène est imperceptible à l’œil, mais se mesure. C’est d’ailleurs ce que fait un capteur situé tout au bout de la fibre optique. En utilisant des polymères différents pour chaque « cellule », et en mettant à contribution l’apprentissage machine, les chercheurs espèrent créer un véritable nez capable de discerner et de quantifier plusieurs gaz à la fois. Voilà d’ailleurs ce qu’ils tenteront de faire plus tard cet automne. Dans le cadre d’un projet impliquant l’Agence spatiale canadienne, le « CAN-SBX Design Challenge », la société technique PolyOrbitre testera cet été des modules analogues à ceux qu’on trouverait dans un nanosatellite. À bord se trouvera également un nez optique développé par l’équipe de Pr Peter. Celui-ci mesurera la concentration du gaz carbonique, de l’oxygène, de l’éthylène et de la vapeur d’eau à différentes altitudes au cours d’un voyage en ballon stratosphérique. |

les avantages du capteur optique

Grâce à la lumière d'un laser parcourant une fibre optique, la technologie du nez optique permet de mesurer la concentration d'un gaz à distance. (Photo : Marc-Antoine Bianki) Grâce à la lumière d'un laser parcourant une fibre optique, la technologie du nez optique permet de mesurer la concentration d'un gaz à distance. (Photo : Marc-Antoine Bianki) |

En collaboration avec Lactanet, un organisme chapeauté par des producteurs laitiers canadiens, l’équipe de Polytechnique Montréal s’est déplacée plus tôt cet été à la ferme laitière expérimentale McDonald de l’Université McGill, située à Sainte-Anne-de-Bellevue, avec pour objectif de mesurer la quantité de méthane produit par les vaches alors qu’elles ruminent.

Ils ont donc positionné leur nez optique à quelques centimètres du museau d’une des pensionnaires de l’endroit, parce que, oui, contrairement à la croyance populaire, c’est essentiellement par leurs rots que les ruminants rejettent le méthane dans l’air. Les chercheurs ont ensuite comparé la précision et la fiabilité du nez optique par rapport à celle d’un dispositif électronique. Une expérience couronnée de succès qui a permis à l’équipe de Pr Peter de mettre à l’épreuve sa puce optique sur le terrain.

« C'était la première fois qu'on sortait cette technologie du laboratoire », confie Marc-Antoine Bianki, étudiant au doctorat qui participe au projet.

Selon lui, plusieurs défis attendaient d’ailleurs son équipe, notamment l'intégration du capteur à l’étable, mais aussi les conditions de poussière et d’humidité du bâtiment, en plus du comportement des vaches. « Elles semblaient curieuses et tentaient de licher notre dispositif », précise-t-il.

Une fois la technologie entièrement validée, les chercheurs aimeraient qu’elle contribue à tester différentes diètes afin d’identifier celles qui permettent de limiter au minimum la production de méthane.

Selon Pr Peter, pareille technologie devrait faire sa place puisqu’elle comporte plusieurs avantages en comparaison aux « nez électroniques » qui fonctionnent grâce à un transistor.

« En plus d’être beaucoup plus petits, nos capteurs sont sécuritaires et ne chauffent pas parce qu’ils fonctionnent avec de la lumière et non de l’électricité », explique Pr Peter.

« Tout ce qu’il leur faut pour fonctionner, c’est un laser, ajoute-t-il. On pourrait donc déployer plusieurs puces dans un même bâtiment à un coût comparable, sinon inférieur à celui des nez électroniques. »

En savoir plus

Fiche d’expertise du professeur Yves-Alain Peter

Site du Laboratoire de microphotonique

Site du Laboratoire de microfabrication

Site de PolyOrbite

Commentaires

Commenter

* champs obligatoire