Contre l’arthrose et les cartilages vieillissants, le chitosane, un sucre complexe qui peut réduire l’inflammation

Montréal - La carapace des crustacés, en particulier des crevettes, pointe depuis longtemps dans la mire des chercheurs, car une fois transformée, elle produit du chitosane, un biopolymère aux propriétés remarquables, qui pourrait faire toute la différence dans le traitement de l’arthrose.

En pratique, la structure moléculaire du chitosane consiste en un enchaînement linéaire d’unités de β-D-glucosamine avec un niveau variable de N-acétyl-β-D-glucosamine. Ce polymère polyvalent est ce qu’on appelle un sucre complexe, un composé organique donc, biodégradable et biocompatible, un biomatériau actuellement utilisé dans différents domaines, de l’agriculture à l’environnement, en passant par le traitement des eaux usées et la pharmacologie. Par contre, ces mérites tardaient à se manifester dans le traitement de l’arthrose. Caroline Hoemann, professeure au Département de génie chimique de Polytechnique Montréal, spécialiste en biomatériaux et en génie tissulaire, a voulu remédier à cette situation, en déterminant avec exactitude comment exploiter le chitosane pour prévenir la dégénération des cartilages.

Ces genoux qui craquent

Très répandue, l'arthrose résulte d'une dégradation du cartilage qui recouvre les extrémités des os au niveau des articulations. Le cartilage, tissu élastique et résistant, agit comme amortisseur de choc entre les os dans une articulation. À la longue, le cartilage s’use, devient mince et ne protège plus aussi bien les os. L’arthrose augmente avec l’âge et peut toucher la colonne vertébrale, les doigts, les chevilles et, évidemment, les genoux. Dans la foulée, elle cause des douleurs chroniques et une réduction de la mobilité.

« L'arthrose ne bénéficie actuellement que de traitements symptomatiques basés sur la réduction de la douleur. Dans cette histoire, les vilains, ce sont les macrophages. Activés par le système immunitaire pour protéger l’organisme, ils ont le pouvoir de protéger ou de dégrader le cartilage », explique la professeure Hoemann. « La solution envisagée est d’utiliser le chitosane pour “guider” le comportement des macrophages, afin qu’ils ne produisent que les molécules qui protègent le cartilage. »

Le cartilage, un tissu pas comme les autres

Le cartilage, le tissu qui est attaché aux extrémités des os dans les articulations, est dépourvu de vaisseaux sanguins. Il baigne plutôt dans un liquide qui sert de lubrifiant. C’est dans le mince tissu qui produit ce liquide que se trouvent les macrophages. Ces derniers ont une double fonction : d’abord produire les molécules qui alimentent et protègent le cartilage, mais aussi protéger le genou, par exemple, contre une infection. Il y a alors inflammation. Mais quand l’inflammation devient chronique, les macrophages produisent des molécules qui dégradent le cartilage. Pour comprendre comment inciter les macrophages à calmer l’inflammation au lieu de l’aggraver, l’équipe de Caroline Hoemann s’est attaquée aux mécanismes de l’inflammation elle-même. D’abord, avec son étudiant diplômé David Fong, elle a fabriqué des chaînes de chitosane de différentes longueurs pour voir si cela pouvait faire une différence. Cette intuition s’est révélée payante.

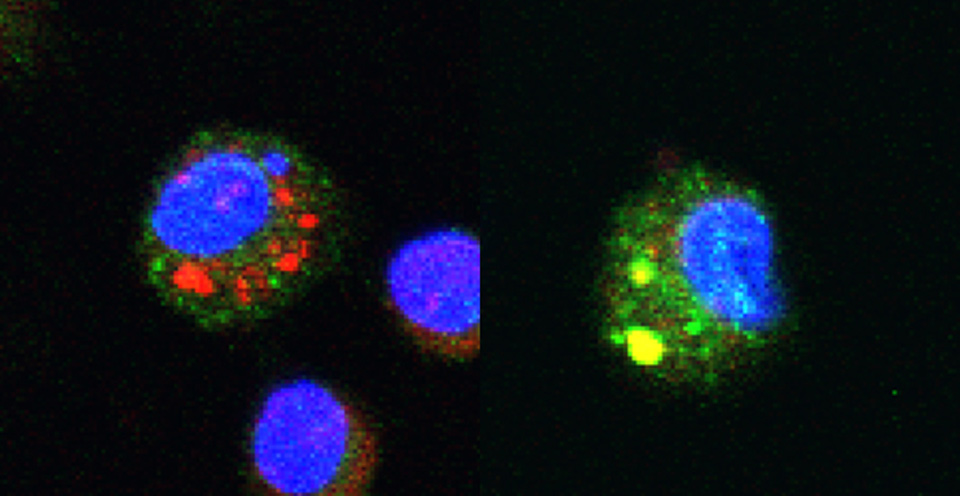

Macrophages et phagosomes

Une fois livré aux macrophages, le chitosane est perçu comme un corps étranger. Les macrophages l’absorbent dans de petites poches, appelées « phagosomes », pour en faire l’analyse. Quand la chaîne de chitosane est de la bonne longueur, elle trompe les macrophages qui réagissent alors comme s’ils faisaient face à une bactérie. Résultat : ils produisent des molécules anti-inflammatoires, comme l’interféron-béta et le récepteur antagoniste interleukin-1.

« Si la chaîne de chitosane est trop longue, les macrophages produisent plutôt des molécules qui encouragent l’inflammation; si la chaîne est trop courte, rien ne se produit », souligne la professeure Hoemann. « La grande découverte ici, c’est qu’il faut une faible dose de certains chitosanes pour guider une réponse anti-inflammatoire et ainsi protéger le cartilage. Et ça, on l’ignorait jusqu’à présent. »

Image de gauche : le chitosane, perçu comme un corps étranger, est absorbé et retenu dans les phagosomes d’un macrophage (les petites boules rouges). Image de droite : la chaîne de chitosane, lorsqu’elle est de la bonne longueur, est expulsée du phagosome (les boules jaunes); le macrophage réagit comme s’il faisait face à une bactérie et produit des molécules anti-inflammatoires.

Un progrès remarquable

En comprenant mieux le rôle de l'inflammation dans la régénération tissulaire, Caroline Hoemann et son équipe viennent de faire tomber une énorme barrière qui empêchait le chitosane d’être la molécule anti-arthrose que les chercheurs espéraient depuis vingt ans. Lorsqu’il est de la bonne longueur, le chitosane stimule les macrophages à libérer les molécules qui favorisent la guérison, sur place, dans le liquide qui lubrifie la surface des cartilages.

Les tests in vitro, de même que les tests in vivo sur des cellules, ont donné d’excellents résultats. Les tests sur les humains sont prévus pour bientôt. Le but ultime : de nouvelles thérapies, pour les gens qui souffrent de l'arthrose, des thérapies disponibles en clinique.

De gauche à droite : Caroline Hoemann, professeure titulaire au Département de génie chimique de Polytechnique Montréal; David Fong, diplômé au doctorat en génie biomédical de Polytechnique Montréal.

À propos de Polytechnique Montréal

Fondée en 1873, Polytechnique Montréal est l’un des plus importants établissements d’enseignement et de recherche en génie au Canada. Polytechnique occupe le premier rang au Québec pour le nombre de ses étudiants et l’ampleur de ses activités de recherche. Avec plus de 45 757 diplômés, Polytechnique Montréal a formé près du quart des membres actuels de l’Ordre des ingénieurs du Québec. L’institution offre plus de 120 programmes. Polytechnique compte 250 professeurs et plus de 8 200 étudiants. Son budget annuel de fonctionnement s’élève à plus de 210 millions de dollars, dont un budget de recherche de plus de 70 millions de dollars.