Notre laboratoire s'inscrit dans le Département de génie informatique et génie logiciel ainsi que dans l'Institut de génie biomédical de Polytechnique Montréal. À ce titre, nous appliquons les connaissances et principes du génie et de l'informatique à l'étude de fonctions physiologiques et au développement d’outils de diagnostic et de traitement de problèmes médicaux. Nous nous situons donc à la frontière des disciplines traditionnelles de la médecine, du génie et de l'informatique.

Notre groupe collabore avec divers intervenants du milieu universitaire, du système de santé (en particulier avec le centre de recherche de l'Hôpital Sainte-Justine) et de l'industrie.

Le LIV4D se consacre principalement aux problématiques médicales suivantes :

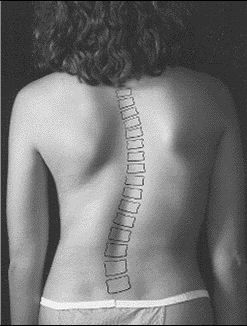

- les déformations musculo-squelettiques (en particulier la scoliose idiopatique);

- les maladies cardiovasculaires (problèmes du coeur et des vaisseaux sanguins);

- les maladies du foie (métastases hépatiques).

Scoliose idopatique |

Maladies cardiovasculaires |

Maladies du foie |

Dans cette optique, nous développons de nouvelles techniques, principalement dans les domaines de recherche suivants :

- traitement d'images médicales (e.g. rayons-X, endoscopie, infra-rouge, ultra-sons (IVUS), imagerie par résonance magnétique (IRM), tomographie axiale (CT));

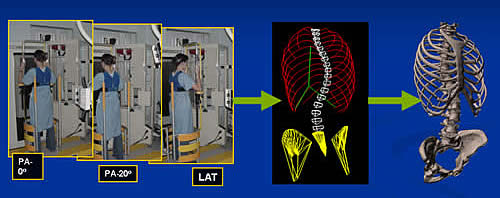

- reconstruction et modélisation de structures anatomiques telles que le squelette du tronc (à partir de radiographies) et la surface externe du tronc (via un système de vision active);

- recalage élastique spatio-temporel d’images d’organes déformables;

- calibrage des systèmes d'imagerie et de vision (e.g. système à rayons-X, système thoracoscopique);

- fusion d'images multimodales dans le domaine biomédical;

- vision artificielle, reconnaissance de formes et techniques d’apprentissage.

Reconstruction 3D du squelette du tronc à partir de radiographies

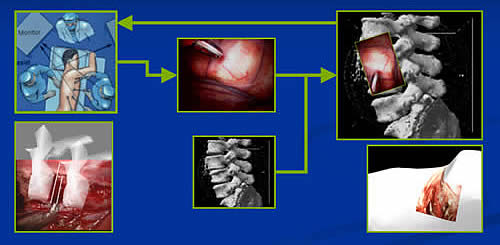

Fusion d'images laparoscopiques avec modèle préopératoire du rachis

Plusieurs projets de recherche et développement sont actuellement en cours au LIV4D. Nous fournissons ici un aperçu de quelques uns d'entre eux :

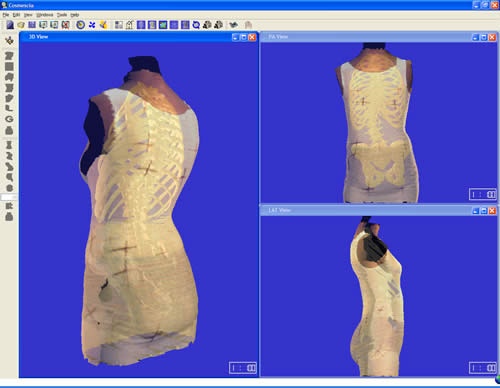

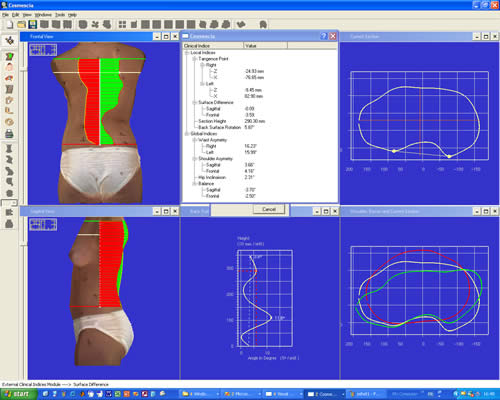

En collaboration avec le groupe GRDMS de l'Hôpital Ste-Justine, nous avons développé un outil informatique d’aide à la conception et à l’ajustement des corsets de Boston pour le traitement de la scoliose idiopathique. Ce logiciel, appelé Cosmescia, intègre la reconstruction 3D des structures osseuses par radiographies, la reconstruction 3D de la surface du tronc et du corset par topographie de surface ainsi que la mesure des pressions générées par le corset sur le thorax des scoliotiques. Ceci permet au clinicien de visualiser les géométries superposées des structures osseuses, de la surface du tronc et du corset en temps réel. Le logiciel offre plusieurs fonctionnalités d'assistance, telles qu'un «bloc note» pour traçer les positions des coussins de pression (qui se trouvent à l'intérieur du corset) à même le tronc externe, et des modules d'indices cliniques calculés sur la base des géométries interne et externe du patient. L'orthopédiste et l'orthésiste peuvent ainsi s'accorder sur leur plan de traitement et aussi vérifier l'efficacité du corset, une fois celui-ci fabriqué, au moment de l'essayage par le patient.

Vue principale : structures osseuses et surface externe du tronc du patient recalées |

Bloc-notes : coussin de pression |

Module d'incides cliniques : calculs basés sur la surface externe du tronc |

Matrice des pressions exercées par le corset |

Cosmescia : outil d'assistance clinique

Nous avons mené une étude clinique pour comparer la correction 3D immédiate de la déformation scoliotique dans un groupe de sujets adolescents porteurs d’une scoliose idiopathique dont le corset de Boston a été ajusté avec Cosmescia par rapport à un groupe contrôle dont l’ajustement a été fait par la méthode clinique conventionnelle. Cette étude démontre clairement que l’outil développé est supérieur à la méthode conventionnelle et qu’il permet une amélioration significative de la correction 3D des courbures scoliotiques. Il s’agit de résultats très encourageants qui supportent la poursuite de notre programme de recherche sur les déformations musculo-squelettiques. Cette étude clinique a aussi donné lieu à un article qui paraîtra en 2007 dans la revue Spine.

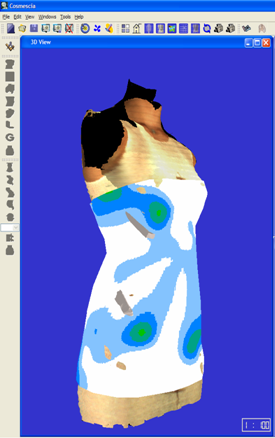

La chirurgie minimalement invasive se distingue de la chirurgie conventionnelle par le fait qu’elle vise à réduire le plus possible le traumatisme causé au patient lors d’une opération. Concrètement, cela consiste à pratiquer de petites incisions à travers la peau du patient pour introduire des instruments chirurgicaux et un matériel optique miniaturisés permettant de voir les organes à l'intérieur du corps. Cette approche a l’avantage notable de réduire la douleur subie par le patient et la durée de son rétablissement. Par contre, pour le chirurgien, cela présente des difficultés particulières: ses mouvements sont restreints, la coordination mail-œil requise est inhabituelle, son champ de vue est limité et il perd la vision en profondeur.

Pour répondre à ces problèmes, nous voulons développer un environnement de réalité augmentée pour assister les chirurgies minimalement invasives du rachis, par ex. les discectomies. L’objectif est de fournir au chirurgien un outil de navigation 3D qui lui permettra de mieux s’orienter dans le champ opératoire grâce à une information visuelle enrichie. En combinant plusieurs sources complémentaires d’imagerie et en faisant le suivi du mouvement des instruments, nous pourrons représenter ceux-ci en temps réel avec les structures anatomiques d’intérêt (tissus mous, os) de manière réaliste au sein d’une même vue présentée au chirurgien.

Fusion d'images laparoscopiques avec modèle préopératoire du rachis |

Cette tâche recèle de nombreux défis. Nous avons abordé déjà plusieurs aspects dans nos recherches; par exemple, le rehaussement des images laparoscopiques et la segmentation des outils chirurgicaux. Pour la suite du travail, nos recherches porteront sur de nouvelles approches pour permettre un recalage précis et fiable de données-patient provenant de diverses modalités d’imagerie (caméra laparoscopique, sondes acoustiques). Ces données seront aussi combinées à des modèles préopératoires de la colonne vertébrale (modèle surfacique par reconstruction 3D radiographique, modèle volumétrique par IRM). Plus précisément, nous visons à:

- Reconstruire en 3D le rachis à partir d’une seule radiographie en chirurgie;

- Permettre l’autocalibrage des séquences d’images laparoscopiques;

- Reconstruire en 3D les structures anatomiques à partir des séquences laparoscopiques;

- Faire la fusion multimodale des données pré- et per-opératoires du patient;

- Mettre à jour en temps réel le modèle géométrique du rachis pendant la chirurgie.

Détection et correction de réflexions spéculaires dans des images laparoscopiques |

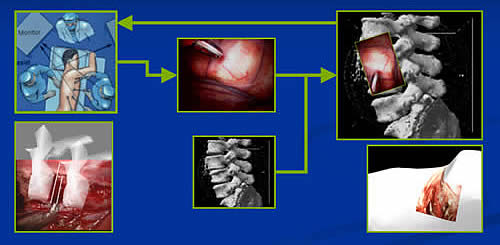

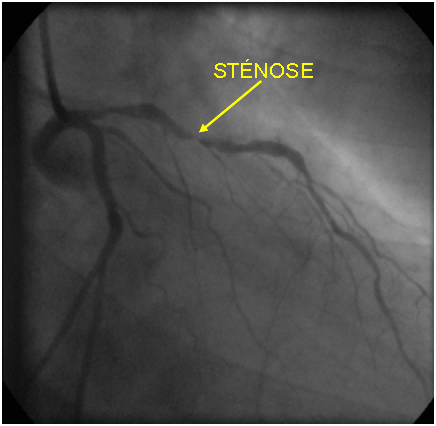

Deux formes communes de maladie cardiovasculaire sont l’athérosclérose et l’arythmie cardiaque. L’athérosclérose implique la formation de dépôts lipidiques (plaques d’athérome) sur les parois internes des artères coronariennes et peut entraîner un blocage partiel ou total du flux sanguin à travers ces vaisseaux. L’arythmie cardiaque, quant à elle, est une perturbation de l’activité électrique cardiaque qui peut nécessiter l’ablation du site affecté à l’aide de courants en radiofréquences qui sont injectés par un cathéter.

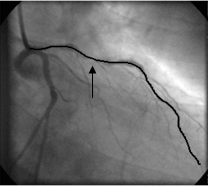

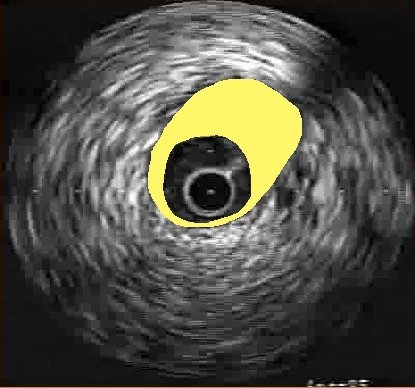

Dans les deux cas, on fait appel aux techniques d’imagerie médicale afin de cibler précisément le désordre en cause ainsi que son traitement. Pour l’athérosclérose, on utilise l’angiographie par rayons X pour localiser les sténoses (rétrécissements des vaisseaux sanguins). La technique d’angiographie biplan ou monoplan synchronisée sur l’électrocardiogramme (ECG) permet de reconstruire en 3D l’arbre coronarien afin d’évaluer plus exactement la sévérité de la sténose. En même temps, les séquences temporelles d’images d’échographie intra-vasculaire (IVUS : intravascular ultrasound) contiennent une information très riche sur la structure et la composition des parois vasculaires internes, mais leur interprétation visuelle est souvent difficile. Ainsi, la fusion des deux modalités, IVUS et angiographie, permettrait d’obtenir un modèle 4D détaillé de l’arbre coronarien, facilitant à la fois le diagnostic, la planification du traitement et l’évaluation de son effet.

Image originale |

Prétraitement |

Détection de la ligne centrale |

Analyse de séquences monoplan d'angiographies de l'arbre coronaire |

||

Segmentation de la lumière et de l'intima |

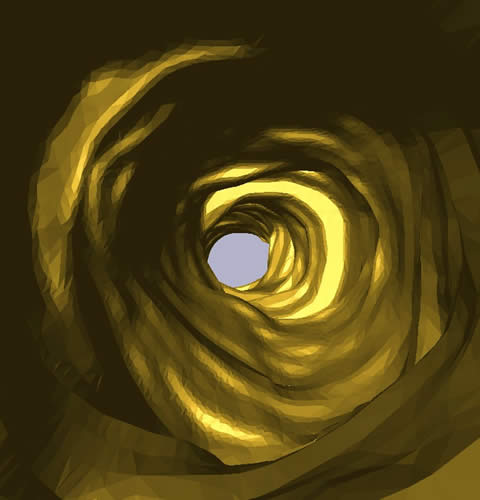

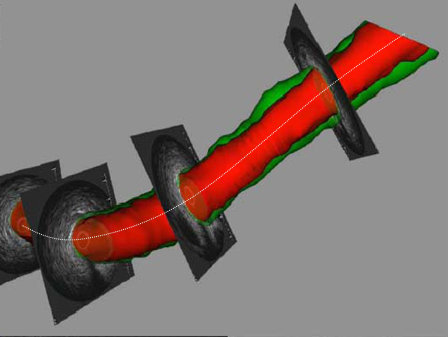

Reconstitution 3D (vue interne) |

Reconstitution 3D (vue externe) |

Détection et suivi des parois vasculaires dans des séquences d’images d’échographie IVUS

De manière similaire pour l’arythmie cardiaque, la fusion d’images fonctionnelles électrophysiologiques (IFE) avec des images morphologiques fournies par différentes modalités d’imagerie (IRM, CT) et leur recalage avec les images fluoroscopiques durant l’intervention serait très utile pour un guidage efficace du traitement.

L’objectif général de notre programme de recherche sous ce thème est de développer et valider un outil clinique de visualisation et de manipulation interactive des structures cardio-vasculaires par fusion multimodale d’images. Nos objectifs spécifiques sont:

- Développer une méthode robuste de reconstruction 3D de l’arbre coronarien à partir d’une séquence monoplan d’angiographies;

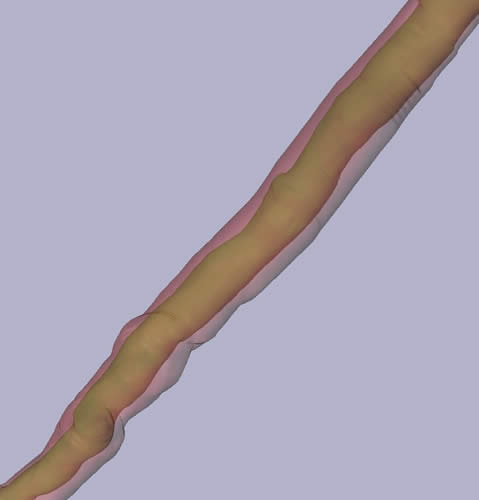

- Reconstruire en 3D la paroi des artères coronariennes à partir des images IVUS;

- Fusion des modèles 3D de l’arbre coronarien et des parois artérielles;

- Recalage élastique spatiotemporel des images IRM;

- Fusion des images IRM, des IFE et des images fluoroscopiques acquises durant l’intervention;

- Validation des algorithmes développés.

Construction d'un modèle 4D détaillé d'une artère (illustration de concept) |

La scoliose idiopathique de l’adolescence (SIA) est une déformation 3D complexe du système musculo-squelettique du tronc dont la prévalence dans la population générale se situe entre 1% et 3%. Parmi les sujets atteints, environ un sur mille aura besoin d'une chirurgie pour corriger la déformation à l'aide d'une instrumentation du rachis avec fusion de la zone instrumentée. Notre équipe développe actuellement un logiciel de simulation pour aider dans la planification des interventions chirurgicales rachidiennes. Cependant, cet outil ne modélise que la déformation interne du rachis. Il n’existe aucun outil pour estimer l’effet du traitement sur l’apparence externe du patient, alors qu’il s’agit d’un facteur primordial pour ce dernier. Il serait très avantageux de pouvoir simuler la correction de la déformation, non seulement sur les structures osseuses mais aussi sur la forme externe du tronc. Ceci permettrait au clinicien de décider de la meilleure stratégie chirurgicale à suivre tout en illustrant le résultat potentiel au patient.

Notre objectif de recherche sous ce thème est de développer un modèle informatique du tronc humain afin de simuler l’effet de l’intervention chirurgicale rachidienne. Ce modèle multicouche déformable du tronc sera basé sur des données provenant de radiographies (prises de manière routinière pour le diagnostic de la scoliose) ainsi que de sources non-invasives (IRM, topographie de surface), et combinera des techniques du génie biomédical et de l’infographie 3D.

À partir d’une estimation par le clinicien du degré de correction à prévoir sur la colonne vertébrale (exprimée sous forme d’indices radiologiques standards), le modèle propagera cette correction jusqu’à la couche de surface afin de visualiser la géométrie externe du tronc. Le clinicien pourra aussi mesurer des indices relatifs à l’asymétrie et la gibbosité résiduelles du tronc afin d’évaluer la qualité du résultat thérapeutique.

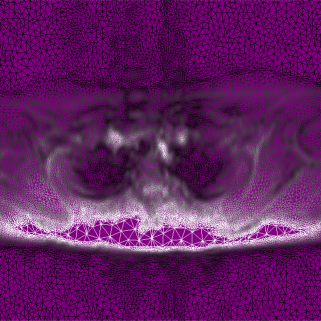

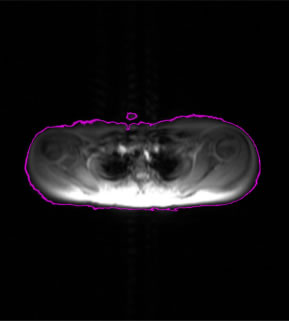

L’élaboration d’un tel outil fait appel à de multiples approches de calcul et de modélisation: segmentation d’images, maillages surfaciques et volumiques, recalage non-rigide de géométries 3D, fusion multimodale d’images, déformation par squelette et modélisation par éléments finis. Nos objectifs spécifiques, dont plusieurs ont déjà été entamés, sont:

- Développer une méthode robuste pour la reconstruction 3D automatisée de modèles génériques de troncs à partir d’IRM;

- Développer un modèle géométrique personnalisé du tronc complet;

- Développer un modèle multicouche déformable du tronc d’un patient scoliotique, intégrant les structures osseuses, les tissus mous et la peau;

- Évaluer les résultats de simulation fournis par ce modèle au niveau de la surface externe du tronc suite à une chirurgie rachidienne.

Mailage adaptatif d'une tranche IRM du tronc |

Détection du contour |