Blogue

Des aurores boréales miniatures au service des serres hydroponiques

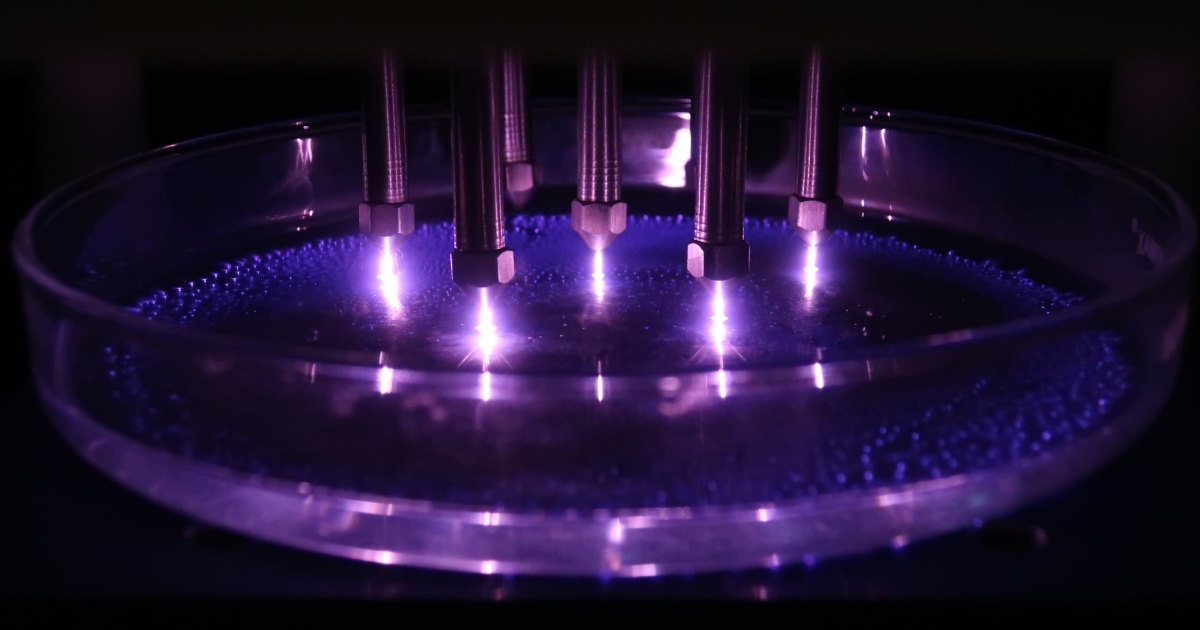

En exposant un gaz à des décharges électriques, on crée du plasma, le quatrième état de la matière. (Photo : Sean Watson, doctorant sous la supervision des professeurs Stephan Reuter et Michael R. Wertheimer)

Dans une serre de la Rive-Nord de Montréal, Stephan Reuter et ses collaborateurs testeront prochainement un dispositif susceptible d’accélérer la croissance des plantes, de les assister dans leur lutte aux pathogènes, mais aussi de réduire l’empreinte carbone de ce type de culture. Une technologie basée sur le même état de la matière que l’on retrouve dans les aurores boréales ou qui éclaire certaines enseignes lumineuses : le plasma.

La pandémie a éveillé les Québécoises et Québécois à l’importance de l’autonomie alimentaire et à la nécessité d’augmenter la capacité de production locale de fruits et de légumes, et ce, 12 mois par année.

Le gouvernement provincial a emboîté le pas avec des appuis financiers à l’industrie sous forme de subventions et de tarif préférentiel d’électricité. Il se donne même pour objectif de doubler la superficie des serres en culture dans la province d’ici 5 ans.

Pendant ce temps, Stephan Reuter, professeur agrégé au Département de génie physique à Polytechnique Montréal, a la tête ailleurs. En compagnie de collaborateurs issus de champs d’expertise variés, notamment Caroline Côté de l'Institut de recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA), Pr Michael Wertheimer et Pr Jason R. Tavares de Polytechnique Montréal ainsi que l’entreprise Les Serres Lefort, il tente de mettre au point une technologie susceptible de stimuler la croissance des végétaux tout en luttant contre leurs pathogènes. Le procédé pourrait en plus aider à réduire l’empreinte carbone des cultures hydroponiques.

C’est que voyez-vous, produire des fruits et des légumes en serre vient avec un coût environnemental qui ne se limite pas qu’à l’énergie utilisée pour chauffer, ventiler et éclairer les bâtiments. Les nutriments de synthèse pèsent aussi très lourd dans la balance.

Le cas de l’azote le démontre plutôt bien. Même si l’air est composé à 78 % d’azote gazeux, les plantes sont incapables de le capturer directement. Ce sont plutôt leurs racines qui font le travail à partir de molécules azotées provenant de la décomposition de matière organique. Au tournant du 20e siècle, une alternative aux fumiers s’est toutefois présentée aux agriculteurs avec l’invention du procédé industriel Haber-Bosch, un procédé qui permet de fixer l’azote de l’air sous forme d’ammoniac.

Pr Stephan Reuter (Photo : Polytechnique Montréal)

|

« Le problème, c’est que ce procédé a une empreinte carbone considérable parce qu’il repose sur l’utilisation de carburants fossiles en plus de nécessiter de hautes températures et de hautes pressions », explique Pr Reuter. À elles seules, les usines de fabrication d’ammoniac seraient même derrière 1,4 % des émissions globales de CO2 sur Terre, en plus de consommer 1 % de l’énergie globale.

On comprend donc l’intérêt des scientifiques pour trouver une alternative. Celle de Pr Reuter compte miser sur le plasma, un état de la matière qu’on obtient en fournissant de l’énergie à un gaz pour extirper les électrons des molécules qui s’y trouvent et créer des particules chargées. Le Soleil et les autres étoiles sont faites de plasma, tout comme les aurores boréales et la foudre.

Dans tous ces cas, la température de la matière se chiffre en milliers de degrés Celsius. Mais il existe aussi une façon de créer du plasma dans des conditions de température ambiante à l’aide de champs électriques, et c’est en misant sur ce « plasma froid » que Stephan Reuter fonde ses recherches. « Ça nous permet d’envisager toutes sortes d’applications impliquant du matériel biologique sans risque de le détruire », explique-t-il.

Coup d'oeil sur... LE PLASMA |

|

Chauffez un solide et il se transformera en liquide. Chauffez-le encore plus et il deviendra du gaz. Ajoutez encore plus d’énergie et il deviendra du plasma. On obtient ce quatrième état de la matière lorsque le trop-plein d’énergie accumulé par les molécules provoque le relâchement d’électrons. Il en résulte une série de molécules ionisées capables de provoquer des réactions chimiques. Plutôt que chauffer le gaz pour former un plasma, les scientifiques l’obtiennent en appliquant un champ électrique. En ionisant l’air et l’eau par un champ électrique, on obtient notamment du nitrate (NO3-), une forme moléculaire d’azote assimilable par les végétaux qui pourrait se substituer en partie à l’ammoniac. On crée aussi des molécules antiseptiques, des espèces réactives de l'oxygène (ROS, reactive oxygen species) comme l’ozone et le peroxyde d’hydrogène. Les chercheurs comptent en faire bénéficier les plantes en exposant l’eau des serres à ces molécules afin d’éliminer bactéries, champignons et virus, mais aussi pour stimuler directement la croissance des plantes, une contribution qui a déjà été démontrée dans des publications scientifiques. |

Des contributions multiples

Les scientifiques de Polytechnique Montréal et de l’IRDA testeront d’abord leur approche dans des serres où Les Serres Mirabel cultivent des laitues. (Photo : Laurie-Anne Thuot) Les scientifiques de Polytechnique Montréal et de l’IRDA testeront d’abord leur approche dans des serres où Les Serres Mirabel cultivent des laitues. (Photo : Laurie-Anne Thuot) |

L’équipe de Pr Reuter ne se fait toutefois pas d’illusions. Remplacer un procédé sur lequel s’appuie l’agriculture depuis plus de 100 ans ne sera pas une simple affaire. « Les procédés basés sur le plasma froid sont encore loin d’être aussi efficaces que ne l’est le Haber-Bosch pour produire de l’azote assimilable en grande quantité », dit-il, ajoutant que le vieux procédé a bénéficié de plus de 100 années d’optimisation.

« À défaut d’être compétitive strictement sur la question de l’azote, notre approche pourrait tout de même être intéressante si on considère aussi ses propriétés antiseptiques et sa capacité à stimuler la croissance des plantes à partir des ROS, sans compter que le procédé ne repose pas sur des ressources fossiles. », ajoute-t-il, en soulignant que le procédé serait en plus utilisé à l’endroit même où on cultive fruits et légumes.

Comme le projet en est à ses débuts, Pr Reuter préfère ne pas divulguer comment exactement l’eau sera exposée au plasma, mais on peut d’ores et déjà imaginer que le tout prendrait place dans un espace clos.

Son équipe travaille présentement à déterminer quels paramètres utiliser pour optimiser la production des différentes molécules dans le plasma. « On souhaite comprendre quel type de molécules on produit, mais aussi comment on peut optimiser la production des molécules les plus utiles à la plante », dit-il, ajoutant que le procédé sera éventuellement mis à l’échelle pour être testé directement dans des serres.

« L’un des défis que nous aurons à surmonter, c’est l’efficacité du processus », ajoute-t-il. « On ne parle pas d’ioniser de l’argon ici : tout ce qu’on a comme matériel de départ, c’est de l’air, le de l’eau et de l’électricité. »

DES APPLICATIONS D'ABORD... EN MÉDECINE |

|

Pr Reuter s’intéresse aux applications potentielles du plasma en agriculture depuis 2016, alors qu’il était basé en Allemagne. Ce sont toutefois ses applications dans le domaine biomédical qui accaparent le plus de son temps. Pr Reuter est d’ailleurs titulaire de la Chaire de recherche TransMedTech en médecine du plasma. « Le plasma froid pourrait par exemple servir à accélérer la guérison de la peau avec ses propriétés antiseptiques, mais aussi offrir une nouvelle solution de traitement pour certains cancers », dit-il. « Plusieurs pistes d’applications sont envisagées. » |

En savoir plus

Fiche d’expertise de Stephan Reuter

Site du laboratoire de Pr Reuter

Site du Département de génie physique

Commentaires

Commenter

* champs obligatoire