Blogue

Cloner une centrale électrique dans l'ordinateur

Dans un futur pas si lointain, chaque groupe turbine-alternateur des centrales hydroélectriques pourrait avoir son propre jumeau numérique afin d’évaluer en temps réel à quelle vitesse ses composantes s’usent. Ici, le barrage Daniel-Johnson associé à la centrale Manic-5. (Photo : Martin Primeau)

Dans un futur pas si lointain, chaque groupe turbine-alternateur des centrales hydroélectriques pourrait avoir son propre jumeau numérique afin d’évaluer en temps réel à quelle vitesse ses composantes s’usent. Ici, le barrage Daniel-Johnson associé à la centrale Manic-5. (Photo : Martin Primeau)

Dans les centrales hydroélectriques du Québec, on se prépare à briser la routine. Des turbines conçues pour travailler à plein régime tourneront parfois au ralenti. Comment est-ce que ces changements affecteront l’usure des pièces et la durée de vie des équipements? Une équipe de Polytechnique Montréal travaille sur une solution. Une solution qui prendra éventuellement la forme d’un jumeau numérique.

Chaque seconde, les fournisseurs d’électricité relèvent un défi impressionnant, celui d’équilibrer l’offre à la demande d’électricité dans leur réseau. Si la demande en électricité fluctue pendant une journée sans qu’on puisse intervenir, la production, elle, a toujours été contrôlable et relativement stable au Québec grâce à l’hydroélectricité.

Mais la situation est en voie de changer.

C’est qu’Hydro-Québec intègre depuis quelques années de nouvelles sources d’énergie à son réseau. En plus de la biomasse (cogénération) et de l’éolien, le fournisseur d’électricité fait désormais une place à l’énergie solaire. Cette diversification apporte son lot de défis pour les gestionnaires du réseau. Si la production hydroélectrique est stable de jour en jour, on ne peut pas en dire autant de l’énergie générée grâce au vent ou au Soleil.

Résultat : pour équilibrer l’offre et la demande sur le réseau, on utilise les centrales hydroélectriques comme soupape en ouvrant les vannes, par exemple pour ajuster la puissance en sortie des alternateurs.

Le hic, c’est que les turbines ont été conçues pour fonctionner à un débit optimal 24 heures sur 24. Elles ne sont pas faites pour travailler de façon dynamique. En réduisant le volume d’eau qu’on leur achemine, on modifie les forces en présence. Des turbulences qui génèrent des vibrations pourraient accélérer l’usure des pièces, et forcer des opérations de maintenance hâtive.

Comment s’assurer qu’on n’arrête pas les équipements pour rien? Une équipe de Polytechnique Montréal travaille sur un embryon de solution en créant des jumeaux numériques de systèmes similaires à ceux que l’on trouve dans un groupe turbine-alternateur.

Des clones virtuels

Pr Frédérick Gosselin

(Photo : Thierry du Bois)

|

L’expression « jumeau numérique » est parfois galvaudée, mais dans le cas précis de ce projet, on se tromperait à ne pas l’utiliser.

« L’idée, c’est de jumeler des données obtenues en temps réel à un outil de simulation », confie Frédérick Gosselin, professeur au Département de génie mécanique de Polytechnique Montréal et pilote du projet en collaboration avec Hydro-Québec et l’entreprise montréalaise Maya HTT qui développe des logiciels de simulation pour l’industrie. « L’objectif, ce n’est pas d’améliorer le rendement des turbines, mais avant tout prolonger la durée de vie des équipements. »

Dans les centrales d’Hydro-Québec, chaque groupe turbine-alternateur est doté d’une série de capteurs qui enregistrent en continu des données de toutes sortes, des volumes d’eau en circulation au degré d’ouverture des vannes en passant par des données de pression et de vibration en différents endroits.

« Hydro-Québec accumule ces données depuis plusieurs années, mais c’est une information qui témoigne de ce qui se passe quand des systèmes qui fonctionnent normalement », explique le chercheur.« Si un système n’a jamais subi de bris catastrophique, on peut difficilement connaître ses limites parce qu’on n’a pas de données là-dessus. »

En développant un outil d’intelligence artificielle qui s’appuie sur des équations de base en physique connu sous le nom Physics informed neural networks (PINNs), le chercheur pense offrir une solution de simulation capable d’identifier ces limites et de mieux prédire l’usure des pièces.

Dans un futur pas si lointain, ce genre d’outil de simulation d’un groupe turbine-alternateur pourra être jumelé aux données captées en temps réel sur ce dernier afin de créer un véritable jumeau numérique. L’outil informatique se transformera alors en véritable clone virtuel. « Avec lui, on pourra ensuite tester différents scénarios et se projeter plusieurs jours ou semaines en avance pour prédire quel sera l’état de l’équipement si on l’utilise d’une façon ou d’une autre », ajoute le chercheur.

L’opération pourra ensuite être répétée pour chaque groupe turbine-alternateur d’Hydro-Québec afin de créer pour chacun son propre jumeau numérique. « Ce sont toutes des machines différentes, alors on ne peut pas prendre les données d’un système pour les appliquer à une autre directement. »

À terme, on pourra ainsi planifier de façon optimale les opérations de maintenance sur les systèmes. « Ce qui coûte cher à Hydro-Québec, ce n’est pas de réparer un système, mais c’est surtout d’avoir à l’arrêter, précise Pr Gosselin. Si on peut prédire le moment optimal pour effectuer une maintenance sur tous les équipements grâce aux capteurs, on est gagnant. »

le travail... d'une équipe |

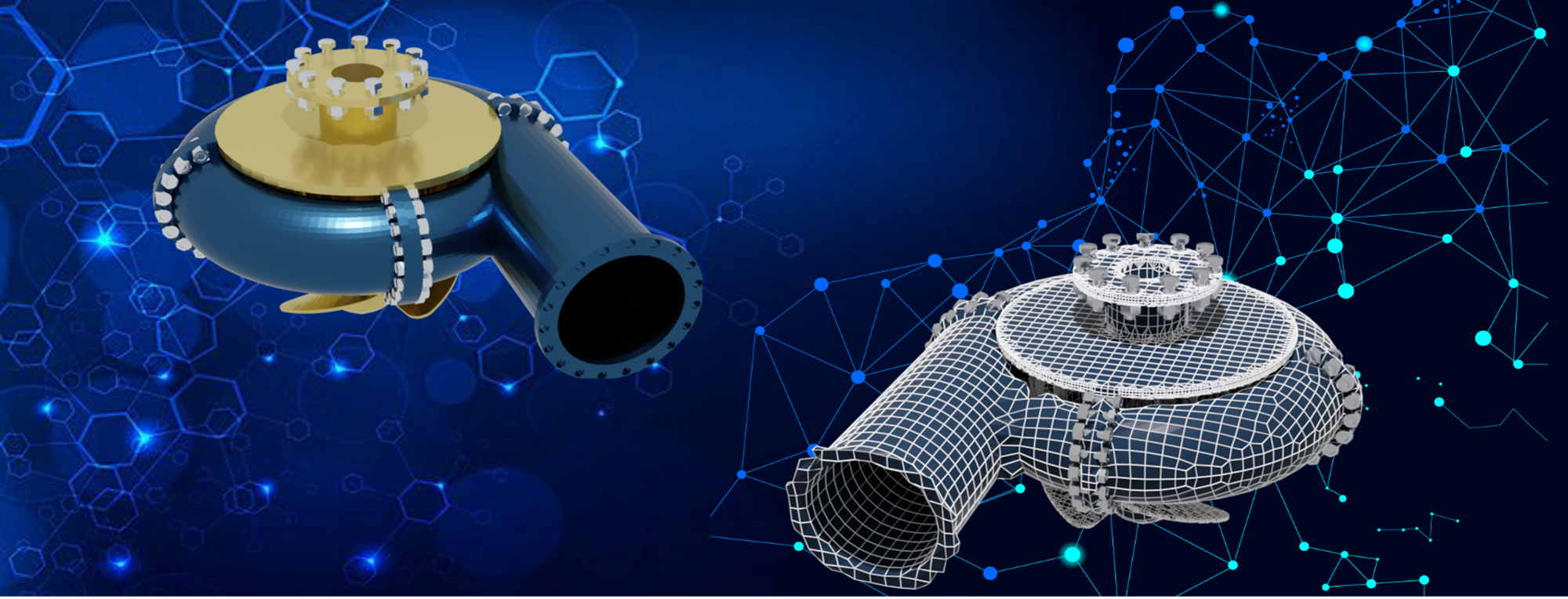

Représentation d’une vraie turbine (à gauche) et de son jumeau numérique (à droite) (Crédit : Sima Rishmawi) Représentation d’une vraie turbine (à gauche) et de son jumeau numérique (à droite) (Crédit : Sima Rishmawi)

Pour mener à terme son projet, l’équipe de Frédérick Gosselin travaille sur deux fronts. Trois doctorants, Sima Rishmawi, Mohammed Abda et Lucas Berthet, développement des méthodes en combinant des réseaux de neurones et des simulations physiques traditionnelles afin de concevoir des « modèles d’ordre réduit », des modèles simplifiés au maximum pour représenter les vibrations d’une machine tournante, par exemple. Ils sont épaulés par le travail de deux étudiants à la maîtrise, Morgan Demenois et Souheil Serroud, qui ont de leur côté fabriqué et instrumenté des bancs d’essai pour simuler certains types de vibrations et comportements dynamiques observés sur les équipements industriels. « Ces montages expérimentaux serviront à tester et valider les méthodes des étudiants au doctorat », explique Pr Gosselin. « À terme, on pourra faire tourner les modèles d’ordre réduit dans une boucle en les alimentant avec des données provenant du vrai système. De cette façon, on obtiendra un vrai jumeau numérique qui se comporte dans la simulation exactement comme le fait le jumeau physique. » |

En savoir plus

Fiche d’expertise du professeur Frédérick Gosselin

Site Web du Département de génie mécanique

Présentation YouTube du projet par le professeur Frédérick Gosselin

Commentaires

Commenter

* champs obligatoire