Les puits à colonne permanentes sont utilisés dans un contexte de géothermie à basse température (<20 °C) pour des applications de chauffage et de climatisation des bâtiments. La géothermie est une technologie permettant une très haute efficacité énergétique, car le sol est utilisé comme un réservoir de chaleur, ce qui permet de puiser (l’hiver) et d’absorber (l’été) de la chaleur à l’aide de thermopompes. On distingue trois types d’échangeurs de chaleur géothermiques, soit les puits en boucle fermée, les systèmes dits ouverts et les puits à colonne permanentes. Les informations présentées ici, sous forme de questions réponses, concernent principalement les puits à colonne permanentes.

Nous avons divisé les questions en 2 grandes catégories : Éléments de Conception et Réglementation et Risque

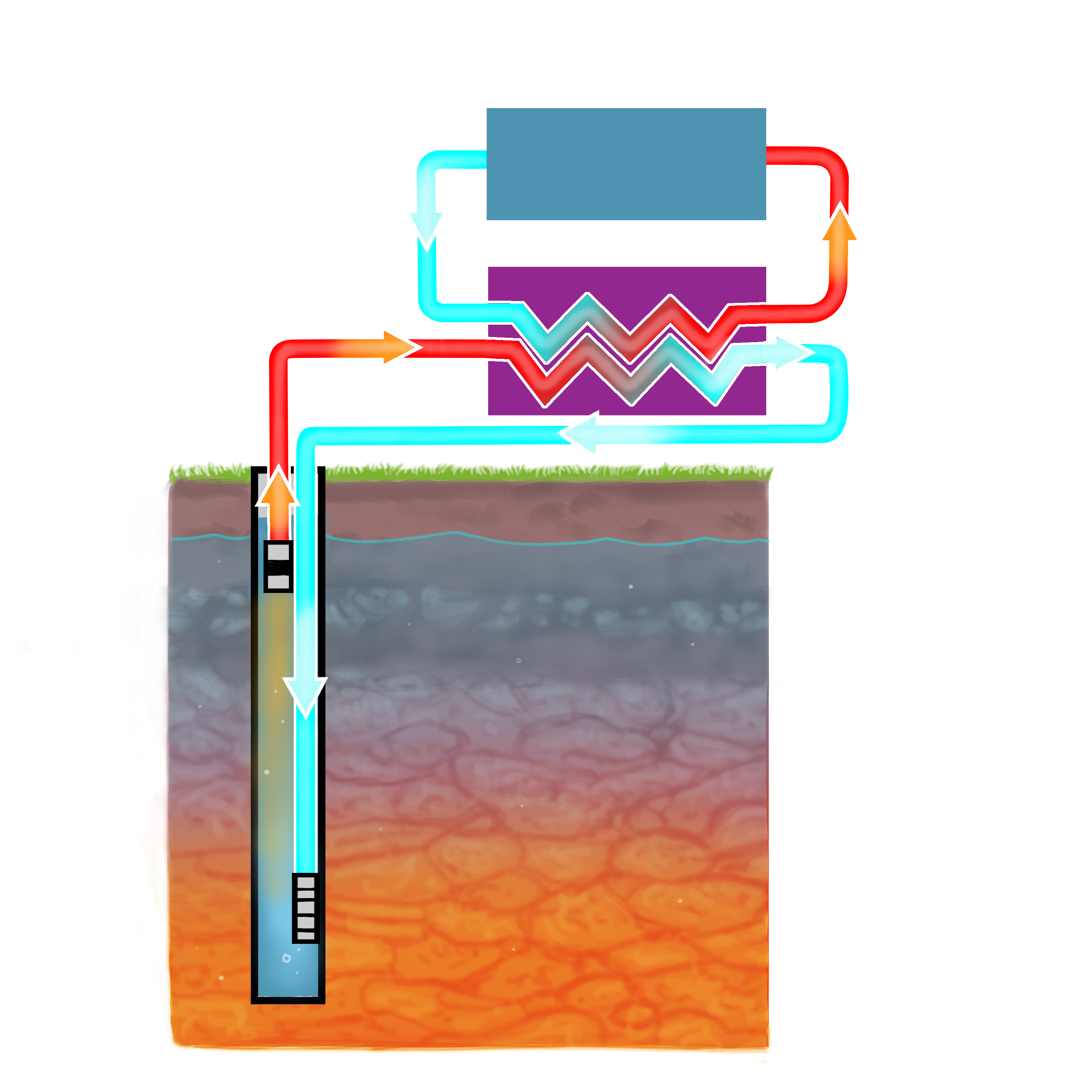

Un PCP est un type d’échangeur de chaleur géothermique. Sa conception est très similaire à un puits d’approvisionnement en eau potable (communément appelé puits artésien). L’échange de chaleur est assuré par l’eau présente dans le puits. Celle-ci est pompée à l’aide d’une pompe submersible (souvent placée vers le sommet du puits), est ensuite amenée au bâtiment dans un échangeur de chaleur, puis est retournée au puits (souvent à la base du puits). Contrairement au puits artésien, toute l’eau prélevée est donc retournée à la nappe phréatique, le débit de pompage net à l’aquifère est donc nul et l’impact sur le niveau phréatique est négligeable à quelques dizaines de mètres des puits.

L’avantage des PCP par rapport aux échangeurs géothermiques conventionnels en boucle fermée est que ceux-ci ne nécessitent pas de matériaux thermiquement résistants (conduites en U, matériau de remplissage) entre le fluide caloporteur et la paroi du forage, et offrent donc une meilleure efficacité du transfert de chaleur. L’usage d’un forage ouvert au roc permet aussi de bénéficier de l’apport advectif bénéfique de l’eau souterraine dans certaines conditions hydrogéologiques favorables, notamment lors de la saignée.

La saignée est une opération clé utilisée pour améliorer les performances des PCP. Celle-ci consiste à purger une légère partie (généralement entre 5 et 25%) du débit total pompé et de rediriger cette eau vers un puits d’injection. Ce dernier est idéalement situé en aval hydraulique du PCP afin de limiter l’interférence thermique et hydraulique. L’opération de purge permet d’abaisser légèrement le niveau de l’eau et la charge hydraulique dans le PCP, ce qui stimule l’apport d’eau souterraine et permet d’améliorer grandement les performances thermiques des PCP. La saignée n’affecte pas le niveau de la nappe phréatique régionale, puisque l’eau pompée est toujours retournée à son aquifère d’origine via un puits d’injection, ce qui est prescrit par le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection.

La capacité de réaliser l’opération de saignée varie d’un site à l’autre en fonction des conditions hydrogéologiques locales. Ces caractéristiques peuvent être évaluées de manière préliminaire lors du forage d’un puits exploratoire, puis de manière plus précise à l’aide d’un essai de pompage, un type de test communément utilisé en hydrogéologie pour l’aménagement d’ouvrages de prélèvement d’eau potable. Des simulations peuvent ensuite permettre d’identifier le nombre et la localisation des puits d’injection requis par le système.

La conception d’un système commercial de PCP débute habituellement par un forage exploratoire. Cette étape permet premièrement de déterminer quel type de champ géothermique est le plus approprié pour le site (boucle fermée, boucle ouverte, PCP, etc.).

Plusieurs tests sont ensuite réalisés pour déterminer si le site est propice à l’installation de PCP. La méthodologie présentement recommandée intègre un essai de réponse thermique, un essai de pompage et un échantillonnage de l’eau souterraine. Les résultats de ces tests permettront finalement de dimensionner l’échangeur géothermique pour les besoins de conception.

Comme règle de conception préliminaire, on peut estimer la puissance d’un PCP à 150 W de puissance au bâtiment par mètre de forage. Pour un PCP de 500 m de profondeur, une puissance en pointe de 75 kW est souvent envisageable dans le contexte géologique des Basses terres du St-Laurent. Ce chiffre peut toutefois varier substantiellement d’un site à l’autre, c’est pourquoi nous recommandons la réalisation de puits exploratoire et de tests pour confirmer les propriétés du site.

La configuration d’un système de PCP peut être très variable et modulée en fonction des conditions du site (espace restreint pour les puits, conditions de forage, etc.). Généralement, un PCP est cuvelé sur les premiers mètres afin de soutenir les dépôts meubles. À noter qu’il est obligatoire de sceller le sommet du puits au moyen d’un matériau qui assure un scellement étanche et durable dans certaines conditions afin de protéger les eaux souterraines, tel que requis par le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection. Le puits est ensuite constitué d’un forage ouvert au roc d’un diamètre de 10" sur les 15-20 premiers mètres afin de dégager l’espace pour l’insertion d’une pompe submersible, puis d’un diamètre de 6" jusqu’à la profondeur requise (généralement entre 125 et 500 m). Voir les dessins techniques de PCP dans la page ressource technique (.pdf).

La profondeur des PCP varie d’un projet à l’autre et dépend de différents facteurs comme les besoins thermiques requis par le bâtiment et les conditions géothermiques et hydrogéologiques identifiées lors des travaux de terrain. Le forage exploratoire vise généralement une profondeur cible de 500 m, mais celle-ci peut être moindre et ajustée en chantier en fonction des conditions rencontrées.

Finalement, il est intéressant de noter la faible empreinte d’un PCP en surface, qui consiste en une boîte de service au niveau du sol. Voici une image de boîtes de service utilisée à l’école Clé-des-Champs de Mirabel.

.jpg?guest=true)

En fonction des conditions géothermiques et hydrogéologiques locale, la distance requise pour limiter l’interférence entre les puits peut varier. Ceci dit, une distance de 10 m est généralement suffisante.

Le puits exploratoire permet d’évaluer les conditions géologiques, hydrogéologiques et géothermiques du sous-sol localement. Ceci permet donc de dimensionner le champ géothermique (nombre et profondeur de puits), mais aussi d’identifier les risques de forage, le temps pour effectuer les travaux et les volumes d’eau souterraine à gérer sur le chantier. Afin d’obtenir un juste prix, ces informations devraient être publiques lors des procédures d’appel d’offres. En fonction de l’importance du projet, on pourrait envisager de faire plus d’un puits exploratoire afin de diminuer le risque relié à l’hétérogénéité du roc local. Il est à noter que le puits exploratoire est intégré au système géothermique final, contrairement aux sondages géotechniques.

La durée de vie d’un PCP est importante puisqu’on peut à tout moment sortir l’équipement du puits (une pompe submersible et une conduite de réinjection) afin de forer et nettoyer un puits existant si nécessaire. Un entretien plus coûteux pourrait être à prévoir si le roc local n’est pas compétent (effondrement lent de la paroi) ou en présence de bactéries du fer (colmatage du puits). Le forage exploratoire renseigne sur le niveau de risque associé à ces éléments. En l’absence de problèmes majeurs, l’entretien des PCP est semblable à celle d’un puits d’approvisionnement en eau potable (désinfection, développement, etc.).

Le marché est en surchauffe en ce moment (2022) (activité minière, projets d’infrastructures, etc.), ce qui influence à la hausse le tarif des forages de tous les types de puits géothermiques. Outre les coûts de forage, les coûts comprennent des frais de mobilisation/démobilisation, de tuyauterie, de raccordement. Ainsi, les prix peuvent varier beaucoup d’un projet à l’autre. Entre 2019 et 2022, nous avons vu des soumissions variant de 150 $/m à 350 $/m. Ces prix sont pour la soumission complète et ne couvrent donc pas nécessairement le même niveau de travail. Il faut rappeler que cette industrie est toutefois cyclique.

Techniquement oui, mais cela compliquerait beaucoup les opérations d’entretien. Bien qu’il soit possible d’installer des puits en boucle fermée dans et sous un bâtiment, cette avenue n’est pas recommandée pour des PCP.

Le contrôle s’effectue avec les instruments habituels en contrôle (capteurs de pression, de température, de débit, etc.).

Il n’y a pas de limite théorique. Plus l’appel de puissance est élevé, plus le champ géothermique et le risque seront grands, mais aussi les économies d’énergie. À notre connaissance, le plus gros projet rencontré a une puissance en pointe de chauffage d’un peu moins d’un mégawatt.

Pour les PCP, la température limite de la boucle d’eau souterraine est de 0 °C. Toutefois, on peut relier celle-ci à plusieurs boucles en séries d’antigel avec des échangeurs de chaleur afin d’opérer la thermopompe à plus basse température et aller chercher des gains énergétiques.

Comme pour tout projet de géothermie, il faut optimiser le coût d’investissement initial et les économies d’énergie. Ce point optimal varie énormément d’un projet à l’autre et il importe au donneur d’ordre et au concepteur d’établir leurs objectifs pour le projet.

Il est possible de viser la couverture de 100% des besoins en chauffage et/ou en climatisation, ce qui occasionne des coûts plus élevés reliés à un très grand champ géothermique et à une thermopompe surdimensionnée qui seront très peu sollicités. Une meilleure pratique est d’installer un système hybride, où la géothermie couvre 60-80% de la pointe en chauffage.

Dans une situation de chauffage, il est recommandé d’avoir un système auxiliaire pouvant couvrir 100% des besoins en cas de problème mécanique, entretien, modification des besoins, etc. Celui-ci pourra compléter la demande en période de pointe, tandis que la géothermie fournira 60-80%.

Oui. Toutefois, le puits fournit de la chaleur à basse température (10°C) que les thermopompes augmentent entre 30°C et 50°C (plage habituelle, bien que des thermopompes permettent d’aller à des températures plus élevées). Plus la température finale est élevée, moins le système sera efficace.

Bien que rare, il est possible d’avoir recours à des procédés de traitement avancés (osmose inverse, traitement UV, etc.) dans des conditions spéciales qui seraient révélées lors des analyses de la qualité d’eau dans la phase exploratoire. Si une telle situation se présente, il faut alors réévaluer la solution de PCP et s’assurer que cette dernière demeure la plus avantageuse.

Toutefois, dans la majorité des cas, un simple filtre en ligne couplé avec des échangeurs de chaleur en redondance et un entretien régulier sont suffisants.

Le ministère de l’Environnement demande l’obtention d’un certificat d’autorisation pour tout prélèvement de plus de 75 m3 par jour (13,75 gpm en continu). Bien que l’eau soit retournée à l’aquifère dans le cas des PCP, la loi ne concerne que le prélèvement et est donc applicable. L’obtention du certificat d’autorisation nécessite une étude hydrogéologique. Voir la présentation du ministère de l'environnement (pdf) et d'un hydrogéologue sur le sujet (pdf) (youtube). Il est à noter que les données requises pour l’obtention du certificat d’autorisation sont généralement acquises lors des forages exploratoires et des essais de pompage.

L’eau de surface pourrait ruisseler dans le puits et provoquer une contamination. Toutefois, il s’agit de la même problématique rencontrée dans l’aménagement d’ouvrages d’approvisionnement en eau potable. Le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection oblige ainsi l’installation d’un cuvelage d’acier et, dans certains cas, d’une collerette de bentonite afin d’assurer le scellement du puits et empêcher toute contamination.

Les PCP sont essentiellement le même type d’ouvrage que les puits d’approvisionnement en eau potable (puits artésien). Le volume d’eau extrait du puits est toutefois beaucoup plus faible, et doit être réinjecté à l’aquifère d’origine. Il n’y a donc que peu d’impact sur le niveau de la nappe phréatique. De plus, l’installation de ce type de système requiert de faire une demande de certificat d’autorisation au Ministère de l’Environnement. Cet aspect ne pose pas problème à la faisabilité des systèmes, mais peut occasionner des délais.

Normalement, des capteurs de température sont installés sur la boucle d’eau souterraine. Si la température s’approche du seuil limite de 0 °C, l’extraction de chaleur est freinée et le gel ne peut survenir. Il doit aussi être noté que le gel dans le sol est limité aux 2 premiers mètres en surface, et qu’en profondeur une température supérieure est maintenue 12 mois par année.

Les thermopompes fonctionnent avec de l’électricité. On peut toutefois relier celles-ci à une génératrice pour assurer une opération continue en cas de panne.

La réglementation dit qu’un puits doit être condamné en coulant du béton s’il est « abandonné » après une longue période.

Les forages ont généralement peu d’impacts sur les infrastructures environnantes. Il ne s’agit pas d’une excavation ouverte. Dans le cas du forage dans les dépôts meubles, un tubage d’acier (chemisage) est mis en place au fur et à mesure de l’avancement, ainsi, il n’y a pas d’effondrement. Ce dernier est ancré dans le roc.

En général, ce type de forage est fait en mode destructif, et le roc est broyé au fur et à mesure de l’avancement en profondeur. La méthode utilisée est la même que celle utilisée pour les puits d’approvisionnement en eau (puits artésien) qui comblent les besoins d’eau potable d’environ 20% de la population québécoise.

Il peut y avoir des microfissures, mais il ne faut pas confondre avec la fracturation hydraulique utilisée dans les forages profonds de gaz et de pétrole. En effet, l’eau injectée dans le forage géothermique ne sert qu’à faire remonter vers la surface les déblais de forage. Elle n’est pas injectée avec assez de pression pour créer des fractures. Le principal impact pourrait être au niveau du bruit créé par les équipements comme le compresseur utilisé pour le forage. Dans tous les cas, il n’y a pas plus de risque relié au forage des PCP que pour la géothermie traditionnelle.

Il est peu probable de créer un assèchement du sol. En effet, 100% de l’eau pompée est réinjectée à l’aquifère. L’essai de pompage lors de la phase exploratoire permet aussi de déterminer précisément le débit que l’on peut prélever à l’aquifère en contrôlant le rabattement afin de ne pas dénoyer la pompe. De plus, une demande d’autorisation au MDDELCC est produite de sorte que l’impact sur l’aquifère est contrôlé et réglementé.

Finalement, les débits nets pompés sont très faibles et présents uniquement lorsque la saignée est activée (en période de pointe). Autrement, la majorité du temps, l’eau est simplement recirculée en boucle dans les PCP.

Oui, comme pour tous les types de puits géothermique. La température d’équilibre du sol se situe typiquement à 10 °C. Au niveau du puits directement, on observe une amplitude de variation maximale d’environ 10 °C lorsqu’on opère un système géothermique. Dans le cas des PCP, un mécanisme de transfert de chaleur supplémentaire s’opère : l’advection. Cela permet un retour plus rapide à la température d’équilibre grâce à l’apport de nouvelle eau dans le puits via la saignée. Il faut également garder en tête que le sol agit comme une batterie de sorte qu’on vient le charger (été) et le décharger (hiver) en énergie. Nos recherches observent qu’il n’y a que très peu de variation de la température de l’eau souterraine à long terme.