11.2.1 Présentation générale du dossier

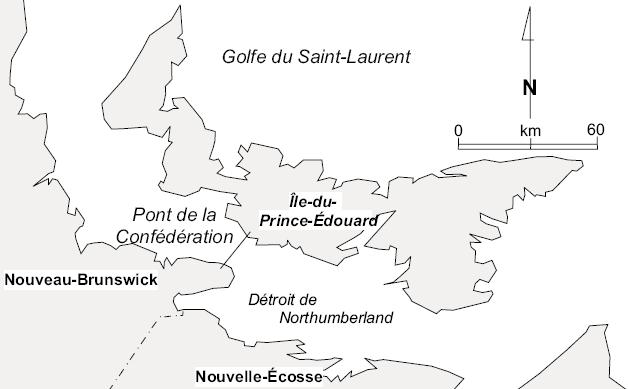

Le mégaprojet du Pont de la Confédération représente un grand défi technique auquel de nombreuses ÉIE sont confrontées. Le projet de raccordement des provinces du Nouveau- Brunswick (N.-B.) et de l’Île-du-Prince-Édouard (Î.-P.-É.) dans le golfe du Saint-Laurent (détroit de Northumberland) par Travaux publics Canada et l’équipe de Strait Crossing a donné lieu à près d’une décennie (1987-1997) d’évaluation environnementale et de travaux de construction**. En effet, après d’interminables discussions et planifications ainsi que de multiples annulations et reprises, cette imposante structure en béton de 12,9 km de long et de 11 m de large a vu le jour en mai 1997. Ce pont s’élève à 40 m au-dessus du niveau de l’eau et à 60 m pour les travées de navigation (fig. 11.3).

Figure 11.3 Pont de la Confédération

Au début de la colonisation, soit vers la fin des années 1800, le bateau traversier constituait le seul moyen fiable, bien que peu efficace, d’assurer le transport des personnes, des matériaux et du courrier entre le continent et l’Île-du-Prince-Édouard. En vertu des conditions de la Confédération, le gouvernement du Canada est tenu d’assurer une liaison de transport « continue » et « efficace » à longueur d’année afin de permettre aux personnes, aux biens et aux services de circuler entre l’île et le continent. Cette obligation constitutionnelle s’est avérée à la fois onéreuse et difficile à exécuter pour le gouvernement du Canada. Par conséquent, de nombreuses personnes ont longtemps plaidé en faveur du remplacement du service de traversier, de plus en plus coûteux, par un raccordement fixe permanent et plus efficace. Répondant à leur demande, le gouvernement du Canada a signé une entente avec Strait Crossing en 1993 pour le financement, la conception, la construction, la propriété et l’exploitation d’un pont entre l’Île-du-Prince-Édouard et le Nouveau-Brunswick que l’on a nommé « Pont de la Confédération ».

Les considérations environnementales font partie intégrante du processus de planification, de conception, de construction et d’exploitation du projet de construction du pont. Malgré tout, la proposition de construction a soulevé d’importantes préoccupations environnementales et socio-économiques. La pêche commerciale aux homards, aux pétoncles, aux maquereaux, aux harengs, aux crabes communs, aux poissons de fond, à la mousse d’Irlande et aux mollusques à laquelle on s’adonne dans le détroit de Northumberland est une activité précieuse. En outre, les marais côtiers adjacents constituent un important habitat pour les oiseaux migrateurs et résidents. Les incidences socio-économiques associées à la mise en place du pont constituaient une autre source de préoccupations. Voilà donc quelques-uns des principaux enjeux et indicateurs biologiques qui ont été soumis au promoteur lors des consultations publiques et auxquels l’étude d’impact devait répondre.

En 1989-1990, le gouvernement fédéral a mis sur pied une commission fédérale d’examen du Bureau fédéral d’examen des évaluations environnementales (BFEÉE), maintenant l’Agence canadienne d’évaluation environnementale (ACÉE), chargée d’évaluer les répercussions d’un pont sur l’environnement. Les travaux de cette commission ont inclus d’importantes consultations publiques et une étude technique. Les membres de la commission ont ainsi établi certaines retombées qui pouvaient être favorables au projet, mais aussi plusieurs incidences qui risquaient d’entraîner des conséquences négatives. Après évaluation des impacts, la commission a recommandé en août 1990 l’abandon du projet.

Cependant, un rapport subséquent du gouvernement fédéral (Travaux publics Canada, 1990) est venu contredire celui de la commission du BFEÉE, concluant qu’il était possible de corriger bon nombre de ces dernières conséquences par l’application de diverses mesures (atténuation, compensation…) proposées par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (le gouvernement), autrefois appelé Travaux publics Canada, soit le ministère qui agissait à titre de maître d’ouvrage.

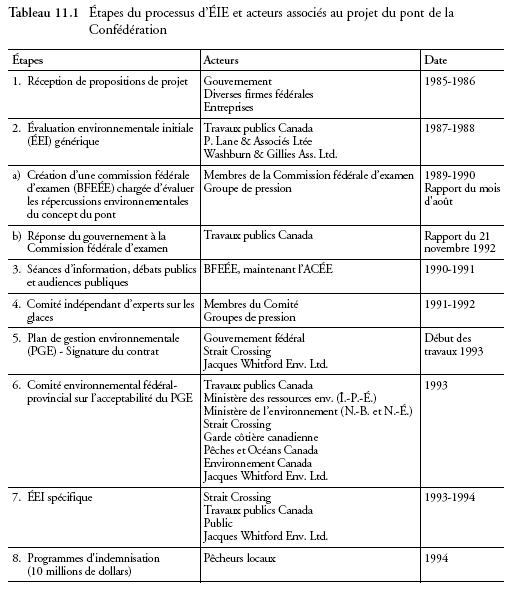

11.2.2 Processus et acteurs

Le processus décrit dans le tableau 11.1 n’est pas conventionnel pour le Canada. Rappelons que le rapport no 34 du BFEÉE recommandait en 1990 l’abandon du projet. De plus, à la suite d’une poursuite intentée par une coalition opposée au pont, la Cour fédérale du Canada a jugé en 1994 que l’ÉIE satisfaisait pleinement aux exigences du processus fédéral d’examen et d’évaluation en matière d’environnement. Un second organisme de pression a même interjeté appel de la décision de la Cour mais sans plus de succès ; on soutenait alors que le processus d’examen n’avait pu tenir compte de la dynamique (nutriments, sédiments, glace) propre au détroit de Northumberland, ni évaluer dans quelles mesures la structure de béton (44 travées de 7500 t, espacées de 250 m entre les piliers) pourrait porter atteinte à la dynamique biophysique dans le détroit de Northumberland.

11.2.3 Enjeux majeurs du projet

Les enjeux majeurs du projet sont, entre autres, décrits dans un article de la revue Biosphère de décembre 1996 intitulé «Un pont de trop ». On peut y lire ce qui suit :

Bien que le raccord permanent soit presque achevé, plusieurs questions restent en suspens : la débâcle des glaces, qui sera retardée, affectera-t-elle le microclimat du détroit?

Le pont constituera-t-il un désastre pour les oiseaux de grève et marins volant à basse altitude ? Et enfin, qu’adviendra-t-il du caractère champêtre de l’île qu’apprécient tellement les touristes?

En outre, on se questionnait à propos des impacts sur les pêcheries locales dont celles du homard. La valeur de cette pêche dans le détroit de Northumberland s’établit à elle seule à 8 millions de dollars par année, mais la totalité des revenus des pêcheries dans le détroit approcherait les 100 millions de dollars. Les opposants au projet ont aussi soulevé d’autres craintes.

On sait, par exemple, qu’au cours du printemps et de l’automne plus de 500 000 oiseaux marins traversent le détroit dans leur migration vers le nord ou le sud, respectivement. Au cours des saisons qui viennent, ces mêmes migrateurs devront manoeuvrer au-dessus, au-dessous et autour de cette mégastructure de béton ou affronter la nouvelle réalité qu’est le pont. Quelque 25 espèces d’oiseaux aquatiques utilisent le détroit comme autoroute aérienne, notamment un grand nombre d’eiders, de fous de Bassan, de becs-scies et de huards. Mais les espèces les plus dépendantes du détroit sont sans doute les macreuses à ailes blanches, à front blanc et à bec jaune, ainsi que la population d’eiders du golfe du Saint-Laurent. Ces élégants canards de mer pourraient être particulièrement vulnérables aux collisions en raison de leur habitude de migrer à basse altitude. Par beau temps, les oiseaux s’adapteront vraisemblablement, mais par mauvais temps, le pont pourrait créer un obstacle invisible ou, pis encore, ses lampadaires pourraient constituer une attraction fatale ; dans la brume épaisse, les oiseaux sont confus et se dirigent tout droit vers un point de lumière fixe, quelle que soit leur destination de migration. Voilà les craintes qu’ont émises quelques biologistes spécialisés dans l’étude de la sauvagine au Service canadien de la faune.

Afin de pallier toutes ces inquiétudes d’ordre biophysique, Strait Crossing a préparé un plan de gestion de l’environnement (PGE) pour gérer tous les aspects environnementaux de la construction et de l’exploitation du pont pour les 35 années pendant lesquelles elle en sera le propriétaire et l’exploitant. Le maître d’ouvrage a également mis en place un plan de protection de l’environnement. Pour ce faire, il a eu recours à un bureau d’étude (J. Whitford Env. Ltd.) qui a produit de nombreux rapports depuis 1987.

Un programme de surveillance des effets sur l’environnement est en place depuis 1993. Il inclut un programme de surveillance marine sur le climat glaciaire et l’affouillement glacial, un programme d’océanographie physique et chimique, un programme sur les habitats des mollusques, des crustacés et de la faune benthique du détroit sans oublier le hareng, la plie rouge et le phytoplancton. Un programme de surveillance terrestre a aussi été mis en place et concerne la migration des oiseaux, les oiseaux aquatiques sédentaires, les oiseaux terrestres et l’Aster subulé, plante rare retrouvée dans les marais d’eau saumâtre de la région. Mentionnons les efforts louables visant l’amélioration de certains habitats déployés par des organismes gouvernementaux et privés.

Un des enjeux majeurs du projet concerne également l’augmentation du nombre de touristes qui emprunteront le pont. Déjà, au cours de la saison estivale 1997, l’afflux touristique a doublé, procurant des avantages économiques pour les insulaires mais représentant un inconvénient pour ceux qui veulent conserver le caractère champêtre de l’Île-du-Prince-Édouard.

11.2.4 Analyse méthodologique

Ce mégaprojet a commandé, pendant plus d’une décennie (de 1987 à 1998), des évaluations environnementales exhaustives sur différents sujets environnementaux représentant les enjeux majeurs du projet. À la base de l’ÉIE, on a élaboré un plan de gestion de l’environnement (PGE) pour gérer tous les aspects environnementaux reliés à la construction et à l’exploitation du pont au cours des 35 prochaines années. Le PGE, préparé par Strait Crossing, a satisfait à toutes les exigences du gouvernement et répondu à toutes les questions soulevées dans l’ÉIE. Le gouvernement a également institué un comité multipartite de l’environnement.

Collecte des données de base. Bien que le détroit de Northumberland longe les côtes du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard et qu’une pêche commerciale s’y pratique depuis des générations, on en savait peu sur le régime des glaces et sur la dynamique des populations animales et végétales qui y habitent. Le consultant a donc produit rapidement de nombreuses études biophysiques afin de pallier cette carence de données de base. D’où l’opinion de certains que « la vie tranquille de l’Île-du-Prince-Édouard est menacée par les changements provoqués par le pont », que « le pont retardera la débâcle printanière entraînant le refroidissement du climat de la région », que « les répercussions éventuelles du projet sur les oiseaux ont à peine été abordées », etc. En somme, la collecte des données de base a été bien effectuée mais lorsqu’il s’agit de mégaprojet, on peut toujours vouloir approfondir davantage.

Participation publique. En 1988, lors d’un plébiscite effectué auprès de la population de l’Île-du-Prince-Édouard, 60 % des habitants se sont prononcés en faveur du raccordement. Au cours du mois de mars 1990 seulement, 21 séances d’audiences publiques ont eu lieu dans les 3 provinces canadiennes les plus touchées par le projet. Le public a donc amplement été entendu au cours de ce processus, mais certains diront qu’il y a une différence entre être entendu et être compris !

D’autres consultations et débats publics ont eu lieu jusqu’à la fin de 1993, période du lancement des travaux des chantiers. Quelque 5700 personnes ont assisté à ces réunions, débats, consultations et audiences publiques, ce qui démontre une transparence et une volonté d’informer le public sur les effets positifs et négatifs du projet.

Définition des impacts positifs et négatifs. Bien que volumineuse, l’ÉIE demeure un échantillonnage instantané dans le temps. Dans ce type d’évaluation environnementale, la modélisation a servi à de nombreuses reprises autant pour prédire les effets des courants, des vagues et des glaces sur les structures de béton que pour évaluer le transport des sédiments. Le consultant a également fait beaucoup d’observations sur des sites de dragage à l’aide de bandes vidéo sousmarines.

Le projet a porté une attention particulière à l’amélioration des habitats, à la colonisation des structures et à la création de nouveaux habitats pour la faune autant aquatique que terrestre. Plusieurs matrices d’impact et méthodes statistiques ont été utilisées tout au long de l’ÉIE, qui s’est poursuivie également en parallèle avec la construction du projet ; cette réalisation d’étude après autorisation se présente fréquemment avec de grands projets.

Le projet prévoit un suivi environnemental à long terme des différentes composantes biophysiques étudiées. Quant aux impacts socio-économiques du pont sur la population de l’Île-du-Prince-Édouard, seul l’avenir dira si les impacts positifs excèdent les négatifs. Dans ce projet spécifique, il semble que peu d’indicateurs sociaux et économiques aient été mis en place pour permettre un suivi adéquat. Les documents consultés portaient presque tous sur les impacts biologiques et physico-chimiques, mais évacuaient, en partie, les répercussions socioéconomiques à l’exception du rapport du BFEÉE (1990).

11.2.5 Leçons apprises

Conformément aux lois fédérales, un projet d’une aussi grande envergure doit faire l’objet d’une évaluation environnementale. Dans ce cas particulier, l’application même du processus est remise en question. En 1990, la première commission d’évaluation environnementale (Commission fédérale d’examen) concluait en effet que ce raccordement posait des risques inacceptables, notamment l’érosion des frayères par la glace, la modification des habitudes migratoires des poissons et l’altération du microclimat côtier. Par la suite, le ministère des Travaux publics a négligé les recommandations du rapport de la Commission, puis le ministre est intervenu en affirmant que le projet ne présentait aucun risque pour l’environnement.

Dans le cadre d’une nouvelle évaluation effectuée pendant quatre semaines en mai 1993, on a accepté la proposition de Strait Crossing. Friends of the Island, une coalition opposée au pont, a contesté la validité de l’étude devant les tribunaux fédéraux en alléguant que l’évaluation environnementale manquait de précision, mais la cour lui a donné tort.

Le Canadian Environmental Defense Fund (CEDF) a interjeté appel de la décision et les résultats ont également été négatifs. Le ministère des Travaux publics a donc été autorisé à déterminer lui-même, par auto-évaluation, que les critères appliqués par le promoteur suffisaient à juger le projet acceptable et sans répercussion majeure sur l’environnement. Selon plusieurs opposants, on ignore à peu près tout des conséquences de ce mégaprojet.

Il n’y a qu’une façon de les connaître avec certitude : attendre une année de glaces abondantes, une nuit brumeuse au plus fort de la migration avienne, l’afflux de touristes, l’exode des insulaires, le déclin des ressources halieutiques…

La seule consolation des opposants au pont réside peut-être dans la leçon que le projet servira aux Canadiens. Avec ses risques inhérents pour l’environnement, une entreprise aussi gigantesque ne constitue-t-elle pas une solution désuète aux problèmes sociaux si problèmes il y avait?

Mis à part certaines inquiétudes, il s’agit d’une approche novatrice en matière de projets publics au Canada. En effet, l’établissement d’un partenariat avec le gouvernement canadien constitue un modèle pour les projets futurs. Dans ce cas précis, Strait Crossing assumera l’entière responsabilité de l’ensemble des coûts d’exploitation de l’ouvrage pour les 35 prochaines années (1997-2032) et le gouvernement canadien lui versera 35 paiements annuels d’un montant inférieur à celui qui correspond au coût annuel du traversier qui effectuait la navette Nouveau-Brunswick - Île-du-Prince-Édouard.

Il est cependant indéniable, dans le cas de mégaprojets de cette envergure, que l’influence politique joue un rôle important. Dans ce cas précis, le gouvernement canadien voulait le projet coûte que coûte et a pris les moyens nécessaires pour qu’il se réalise. Les études environnementales n’ont cependant pas été bâclées. Au contraire, elles auraient coûté au moins 73 millions de dollars, soit environ 8,7 % du coût total du pont estimé à 840 millions de dollars (1997). Il serait trop long ici de citer toutes les études effectuées (plus de 120) et d’énumérer toutes les péripéties reliées à ce projet. Compte tenu de la grande incertitude entourant l’évaluation des impacts, il est impérieux d’effectuer un suivi environnemental rigoureux pour de nombreuses années afin de relever ses incidences positives et négatives à l’intention des générations à venir.

Jusqu’à maintenant (fin 2002), il semble que les répercussions environnementales anticipées sur le milieu marin soient minimes. Cependant, avec une augmentation d’au moins 40 % de l’achalandage touristique (communication personnelle Jeffrey Barnes, Jacques Whitford Env. Ltd), les impacts socio-économiques de l’ouverture de ce pont sur les insulaires de l’Î.-P.-E. semblent positifs mais peu étudiés. Quant aux impacts sur la faune avienne, deux espèces de canards (un eider et une macreuse) démontrent un comportement étrange en refusant de passer autant au-dessus qu’au-dessous du pont, ce qui les oblige à emprunter la voie terrestre.

Il demeure évident que la mise sur pied, en début de projet, d’un système de gestion environnementale (SGE/EMS) s’est avérée bénéfique pour ce projet (Barnes et Lemon, 1999) et que tout mégaprojet devrait évoluer ainsi de façon à toujours avoir les incidences environnementales du projet en filigrane.

* Section rédigée par Claude E. Delisle professeur, École Polytechnique de Montréal (claude.delisle@polymtl.ca).

**Pour en savoir plus sur le pont de la Confédération, voir http://www.confederationbridge.com/fr/, ou lire le numéro spécial concernant ce pont dans la Revue canadienne de génie civil, 1997, vol. 24, no 6.