11.4.1 Présentation générale du dossier

En France, la loi du 10/7/1976 relative à la protection de la nature a défini l’obligation d’établir une étude d’impact préalablement à l’autorisation de réaliser des projets qui, par l’importance de leurs dimensions ou de leur incidence, peuvent porter atteinte à l’environnement. En fait, toute infrastructure de quelque importance doit faire l’objet d’une étude d’impact et d’une enquête publique. Les dispositions ont été complétées par la loi du 5/2/1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, cette dernière améliorant notamment la participation du public aux décisions. L’étude d’impact sur le contournement de Maubeuge se conforme à la directive du 23/1/1978 relative à la méthodologie applicable pour l’établissement des dossiers en matière de projet routier**. Elle concerne le contournement à 2 × 2 voies de la ville industrielle de Maubeuge dans la vallée de la Sambre au nord de la France, proche de la frontière belge. Le projet relie les nationales RN2 (N.-S.) et RN49 (E.-O.) [fig. 11.4].

Le contournement routier a comme objectif de faciliter les transits et échanges nationaux et internationaux nord-sud et est-ouest pour élargir les relations économiques et renforcer les solidarités et compléments de la région Nord-Pas-de-Calais, faciliter la desserte des zones industrielles de Maubeuge-Ouest, améliorer les conditions de desserte et de circulation dans la ville et la vallée de la Sambre, raccourcir les temps de parcours et améliorer la sécurité, le cadre de vie et le confort des habitants et usagers de la route. L’étude visait aussi à tester l’apport de l’imagerie spatiale SPOT pour les études d’impact d’un aménagement linéaire. L’étude d’impact comprend l’analyse de l’état initial de l’environnement, la comparaison des avantages et des inconvénients des différentes solutions (variantes) et la définition du parti présenté et de ses effets sur l’environnement. Le coût de l’étude s’est élevé à 350 000 FF TTC sur une zone de 220 km2 en milieu périurbain ; l’étude a été réalisée dans un délai de 5 mois.

11.4.2 Processus et acteurs

L’évaluation environnementale des infrastructures suit le processus réglementaire national destiné à analyser les impacts sur l’environnement du projet pour mesurer son acceptabilité environnementale et éclairer les décideurs. L’évaluation ne se limite pas à l’ensemble des études et méthodes d’analyse des impacts et de leur importance ; elle comporte un débat social qui accompagne l’autorisation des projets avec la participation du public et va au-delà de l’enquête publique traditionnelle en favorisant les réunions et les audiences publiques concernant le projet. Elle comprend aussi un dispositif qui garantit la réalisation effective des mesures d’accompagnement arrêtées ainsi que l’observation du suivi de l’évolution des territoires affectés, permettant d’adapter au besoin les conditions d’exploitation de l’ouvrage. Le ministère de l’Équipement et des Transports met en place de son côté un processus assez proche allant du général au particulier par un emboîtement des études.

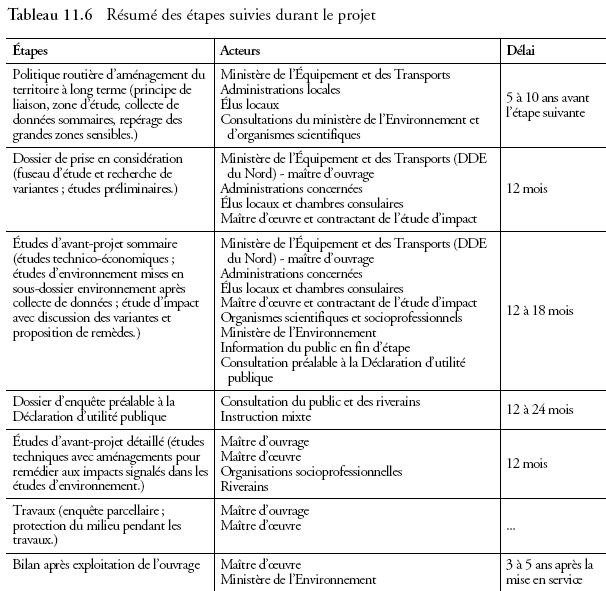

L’étude d’impact du contournement routier de Maubeuge a donc compris (tabl. 11.6) :

- un débat d’opportunité sur l’intérêt économique et social avant d’engager des études de recherche de tracé ;

- des études préliminaires sur une large zone qui ont abouti, après comparaison des variantes de tracé, au choix d’une bande encore assez large;

- des études d’avant-projet sommaire (APS) qui ont résulté, après comparaison des variantes de tracé, au choix d’une bande réduite (300 m en règle générale, 50 m dans le cas présent) à soumettre à une enquête publique ;

- une étude d’impact préparée lors de l’APS, pièce maîtresse des données de l’enquête publique et de l’enquête interadministrative ;

- des engagements de l’État, qui regroupent l’ensemble des mesures envisagées en faveur de l’environnement (remembrement partiel des terres agricoles et rétablissement des communications, passages pour la faune, améliorations paysagères, protection des habitations riveraines) publiées après la Déclaration d’utilité publique (DUP) et s’imposant lors de la réalisation de l’ouvrage ;

- un suivi pour vérifier la mise en place adéquate des mesures en faveur de l’environnement ;

- le principe d’un bilan établi entre trois et cinq ans après la mise en service pour vérifier la qualité de la réalisation et l’efficacité des mesures environnementales et socio-économiques.

Outre le maître d’ouvrage (DDE du Nord), l’entrepreneur-maître d’oeuvre et le bureau d’étude chargé de l’étude d’impact ont participé à l’opération : le ministère de l’Équipement et des Transports et celui de l’Environnement représentés principalement par leurs services locaux, les autres administrations concernées (aménagement du territoire, agriculture et forêts, santé), les élus locaux et les chambres consulaires, les dix municipalités concernées et leur population, les industries desservies, les associations professionnelles et les associations de défense de l’environnement, ainsi que des organismes scientifiques pour la fourniture de données sur l’environnement.

Tableau 11.6 Résumé des étapes suivies durant le projet

11.4.3 Enjeux majeurs du projet

L’agglomération de Maubeuge est située dans le département du Nord à quelques kilomètres de la frontière belge. Sa position charnière dans l’armature urbaine et industrielle de la vallée de la Sambre lui confère un rôle de plate-forme de transit entre Valenciennes, Mons et Charleroi ainsi qu’avec la région Lorraine. Le tracé du contournement vise à rendre ce dernier le plus court possible pour les nombreux véhicules empruntant les axes de circulation et à assurer de bonnes conditions de sécurité, de confort et de desserte pour les riverains et les usagers de la route, tout en limitant les conflits avec l’environnement. Il devrait par conséquent atténuer les nuisances et l’insécurité dans le centre aggloméré.

Les couloirs étudiés doivent s’insérer entre l’agglomération urbaine dense de Maubeuge et les chefs-lieux de dix communes environnantes périurbaines dans deux couloirs ouest-est et nord-sud. Avant l’entreprise de l’étude d’impact, des études d’environnement préliminaires avaient montré que les problèmes étaient aussi importants à l’est qu’à l’ouest pour les relations nordsud et est-ouest. De là est venue l’idée de prendre en considération globalement les deux options en associant la réalisation de leurs tronçons les plus utiles et en retenant plusieurs variantes de tracé. On a également tenu compte des perspectives réalistes d’extension de l’agglomération en fonction de l’évolution socio-économique prévisible en confirmant le choix d’un contournement à la fois par l’est et par l’ouest pour des raisons de trafic et de coût.

Les inconvénients du projet portent d’abord sur l’environnement humain dans cette zone

périurbaine. C’est pourquoi la comparaison des variantes a comporté des développements sur le bâti, en bordure des axes envisagés ou sur ces axes :

- nombre, type et qualité des maisons à acquérir ;

- repérage des barrières à l’urbanisation rayonnante autour de Maubeuge ;

- empiétement non conforme sur les zones couvertes par les documents d’urbanisme réglementaires : plan d’occupation des sols, schémas d’aménagement et d’urbanisme ;

- franchissement des axes routiers existants ;

- nombre d’habitations touchées par les nuisances sonores en fonction de la distance par

rapport au tracé et du trafic prévu, à protéger.

En second lieu, les inconvénients touchent le milieu agricole, important dans cette zone, et naturel. La prédominance de ces milieux explique pourquoi la comparaison des variantes a entraîné une analyse développée et chiffrée de la consommation prévisible des terres labourables, des prairies, des bois et alignements ligneux (haies). En outre, il faut tenir compte de la taille des parcelles et des effets de coupure. En effet, en dehors de l’observation des prélèvements fonciers qui sont les dommages les plus apparents, il faut veiller à ne pas déstructurer l’agriculture par des coupures d’îlots d’exploitation, car il s’ensuit un morcellement des structures affectant la rentabilité des exploitations : isolement de certaines terres, modifications de cheminements agricoles qui ont pour conséquence l’allongement des parcours, des déplacements de matériels et de troupeaux (et de la faune) sur la route et la destruction de travaux d’amélioration foncière. Pour remédier à ces effets de coupure, il est nécessaire de prévoir des travaux d’aménagement pour restructuration locale.

Le projet avait aussi pour enjeu de montrer l’intérêt de l’utilisation de la télédétection spatiale pour les études d’impact du contournement routier des grandes villes.

11.4.4 Analyse méthodologique

La méthode a consisté à procéder à une analyse de l’état actuel au moyen d’une carte de synthèse d’occupation du site et d’une carte de synthèse de hiérarchisation quantitative des contraintes et sensibilités. On a ensuite pu proposer des variantes de tracé, puis effectuer une analyse multicritère pour comparer ces variantes.

État initial et description du site. Il faut tenir compte de deux aspects principaux lorsqu’on décrit un site :

- milieu physique et naturel : relief, contexte géologique – géotechnique – hydrogéologie, hydrographie et hydrobiologie, faune et flore, climatologie, unités paysagères ;

- milieu socio-économique : population, activités et emplois, milieu agricole, urbanisation et documents d’urbanisme, réseaux de communication et trafics, patrimoine architectural.

La carte d’occupation du site à l’échelle 1/25 000 comprend neuf classes : cours et plans d’eau, zones humides ; bois et haies ; prairies ; terres labourables ; habitat peu dense ; habitat dense ; habitat pavillonnaire ; zone industrielle ; terrain militaire. On a distingué les contraintes liées au milieu physique (géotechnique, hydrographie), liées au milieu naturel (faune et flore, paysage) et liées au milieu socio-économique (milieu agricole, industrie, zones bâties actuelles et prévues, réseaux de communication et milieu acoustique, patrimoine architectural). Après avoir établi la pondération des différentes contraintes, on a produit une carte des contraintes et sensibilités pour 10 classes qualitatives allant de très faibles à très fortes à l’échelle 1/50 000.

Les contraintes rapprochées des caractéristiques géométriques sur le terrain, des coûts de construction et des distances à parcourir ont conduit à la proposition de deux groupes de tracés : d’abord, un contournement par l’ouest à deux variantes facilitant les échanges RN2 - RN49 au sud-ouest et la desserte des zones industrielles ouest de Maubeuge ; ensuite, un contournement par l’est facilitant le transit nord-sud et les échanges avec la RN49 à deux variantes. L’ensemble du contournement a une longueur de l’ordre de 16 km.

Comparaison des variantes. La comparaison des variantes (tabl. 11.7) ne porte que sur les sections non communes des tracés ouest et est. L’analyse thématique porte sur les thèmes suivants :

- milieu naturel : relief, géologie-géotechnique, réseau hydrographique, végétation, paysage ;

- milieu socio-économique : agriculture, effets sur le bâti et l’urbanisme, activités liées à la route, trafic, nuisances sonores pour les riverains.

Les effets de coupure du réseau hydrographique et de la voirie (routes et chemins) ont fait l’objet d’une analyse minutieuse.

Tableau 11.7 Résultats de l’analyse multicritère des impacts par variante

On peut connaître la consommation d'espace par variante et classe de contraintes à partir de la carte des contraintes pour chaque couloir de 50m de large (tabl. 11.8).

Le tracé B, le plus court, présente plus d’inconvénients que la variante A quant au réseau hydrographique, au paysage, aux effets sur le bâti et l’urbanisme et pour les nuisances sonores, mais est moins perturbant pour la faune et la flore, l’agriculture et la forêt. Le tracé D présente autant ou plus d’inconvénients que la variante C, sauf pour les effets sur le bâti existant. Les inconvénients portent principalement sur l’environnement humain dans cette région périurbaine d’une grosse agglomération (plus de 40 000 habitants).

Apport de la télédétection spatiale****. On s’est servi, pour réaliser l’étude d’impact sur l’environnement, de deux images SPOT-XS d’avril et d’août à résolution de 20 m, d’une image SPOT-P de septembre à 10 m de résolution, et d’un MNT acquis en supplément pour dresser la carte des pentes et des expositions. Les vues perspectives des résultats tridimensionnels permettent de prendre en compte les problèmes paysagers d’intervision. Les images ont été superposées après corrections géométriques. Elles ont fait l’objet d’une classification automatique semi-dirigée complétée par une interprétation visuelle assistée par ordinateur. Les résultats géocodés obtenus, croisés avec d’autres données cartographiques exogènes numérisées, permettent de connaître l’occupation du sol actuelle et la qualité de la végétation, y compris sur la superficie couverte par les documents d’urbanisme réglementaires de planification à long terme établis antérieurement. Les données issues de la télédétection apportent une vue globale originale sur la zone du projet ainsi qu’une contribution importante à l’analyse du milieu agricole et naturel et des zones bâties (types de culture et de boisement, bocage, taille du parcellaire, zones humides et inondables, type et densité d’habitat). L’analyse et le traitement des données satellites sont rapides, la précision géographique et la qualité des illustrations tirées des résultats cartographiques fournissent un soutien fiable et médiatique à la concertation des diverses parties prenantes et au choix de la variante la moins dommageable.

Le croisement des résultats avec d’autres informations géographiques permet de bien évaluer les contraintes du site et de comparer adéquatement les variantes dans des cartes de synthèse.

On a utilisé les travaux dans une étude préliminaire d’avant-projet sommaire, au cours de

laquelle ils ont aussi servi à l’information du public, puis pour l’établissement du dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’utilité publique.

11.4.5 Leçons apprises

Sur le plan du processus d’évaluation de l’impact du projet proprement dit, l’étude d’impact sur l’environnement a permis d’éclairer les acteurs sur la complexité des problèmes que pose l’insertion d’une route de contournement dans une zone périurbaine où les questions d’interfaces et d’intérêts antagonistes entre le milieu naturel et agricole et le milieu urbanisé et industriel sont nombreuses et les effets de coupure, importants. Le processus d’analyse multicritère et les cartes d’occupation des sols et des contraintes ont donné l’occasion de bien débattre des enjeux majeurs, même si les discussions ont été laborieuses, très longues et pour le moins animées et les travaux de réalisation, retardés et très étalés dans le temps. En bout de ligne, on a retenu les variantes A et C, les moins dommageables pour l’environnement, et les mesures compensatoires proposées.

Sur le plan méthodologique, l’utilisation de la télédétection spatiale (trop peu connue) a fourni des résultats adaptés aux préoccupations de qualité, de rapidité, de coût et de communication dans le cadre de ce type d’analyse d’un contournement routier d’une grande agglomération et, plus généralement, d’autres types d’aménagements linéaires. Elle paraît opérationnelle et constitue une source d’information numérique et cartographique complémentaire aux autres techniques de collecte de données, plus traditionnelles, pour les études préliminaires et a posteriori pour l’établissement du bilan de la réalisation effective des aménagements. L’opération sur Maubeuge montre que l’association des résultats extraits des images satellites et d’un SIG constitue un outil performant pour les études de projets d’aménagement linéaires qui demandent de traiter de nombreuses données cartographiques et de les croiser avec les fuseaux et les variantes de projet. L’intérêt de l’utilisation de l’imagerie SPOT tient dans la richesse des informations disponibles grâce à la résolution au sol et à l’apport qualitatif des images multispectrales, à la précision géographique des informations et à une échelle de restitution adaptée aux études d’impact, aux possibilités multiples de combiner les thèmes rapidement avec des traitements automatiques pour mieux élaborer des cartes de synthèse et à la fourniture de produits originaux fiables et médiatiques.

L’expérience a en outre mis en lumière les limites de l’utilisation de l’imagerie spatiale. Les études d’environnement de l’étude d’impact exigent à un moment donné une précision d’analyse allant au-delà des possibilités offertes, du moins jusqu’à maintenant, et qu’on doit établir au moyen d’autres instruments : photographies aériennes pour repérer les cultures spécialisées, plans cadastraux pour appréhender les parcelles à exproprier, enquêtes au sol pour connaître le mode d’irrigation pratiqué ou la qualité de l’eau, etc. En bref, l’usage de la télédétection ne doit pas amener à mettre de côté les contacts avec le terrain et les différents acteurs concernés par le projet.

* Section rédigée par Michel Lenco. M. Lenco est retraité du ministère de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement.

**L’étude a été réalisée par Mme Hersan-Guerrero à la société d’ingénierie SEEE pour la Direction départementale de l’équipement du département du Nord.

***Le processus prévoit la délimitation de bandes ayant une largeur de 1000 m à ce stade, puis de 300 m au stade APS suivant. Le fait de travailler dans un milieu très urbanisé a conduit très vite à considérer par anticipation des fuseaux de variantes plus fins pour mieux évaluer les dommages, ce qu’a rendu possible l’utilisation d’images SPOT.

****L’étude d’environnement a été réalisée également selon la méthode traditionnelle (usage de photos aériennes) afin de comparer ses coûts avec ceux qu’entraîne l’utilisation de l’imagerie spatiale. Ces derniers sont inférieurs de 15 % environ et ont représenté à peu près la moitié des frais d’ensemble de l’étude.