11.5.1 Présentation générale du dossier Bell Canada fournit des services de télécommunications depuis plus de 120 ans. Il va sans dire qu’au cours de ces nombreuses années, plusieurs aspects de la société ont changé et plus particulièrement l’importance que les gens apportent à la protection de l’environnement.

Au cours de la dernière décennie, pour acheminer des services de télécommunications aux communautés, Bell a installé des millions de poteaux et plus de 500 000 km de câbles. Aujourd’hui, au XXIe siècle, la compagnie doit gérer son réseau en harmonie avec la réglementation grandissante et assurer la protection des milieux naturels sensibles.

Le cas présenté dans cette étude porte sur l’enlèvement d’une portion de réseau désuet dans le Parc de la Gatineau. L’intérêt public pour ce territoire s’est éveillé au début du siècle dernier.

À ce moment, les citoyens se préoccupaient de la conservation des vastes espaces appelés les collines de la Gatineau. En 1934, la Ligue de protection des forêts fédérales a incité le gouvernement à acquérir les terres. À la suite de l’acquisition de 6500 ha en 1937, l’élaboration du plan d’aménagement de la capitale nationale mena à l’agrandissement du Parc.

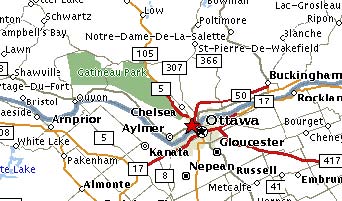

De nos jours, le Parc de la Gatineau, situé au Québec à 8 km au nord-ouest d’Ottawa et géré par la Commission de la Capitale nationale (CCN), s’étend sur 35 600 ha d’espaces verts, de lacs et de forêts (fig. 11.5). La portion de réseau qui fait l’objet de la présente étude de cas a été installée en 1958 à travers une partie du Parc entre les chemins Scott et Cowden. En 1998, Bell a décidé de procéder au démantèlement d’une portion de son réseau désuet (9 km de câble, 220 poteaux et quincaillerie associée) qui ne servait plus à des fins de télécommunications.

Figure 11.5 Carte de localisation du Parc de la Gatineau.

Étant donné que le projet prenait place sur un territoire de compétence fédérale et qu’il touchait un certain nombre de milieux humides et d’habitats fauniques, Bell a enclenché son processus d’évaluation environnementale interne (ÉEI) afin de minimiser les dommages à l’environnement et de s’assurer de l’obtention de toutes les autorisations légales requises avant d’entreprendre les travaux.

11.5.2 Processus et acteurs

Le processus d’évaluation environnementale interne à Bell Canada prévoit l’analyse de tous les projets de réseau par le gestionnaire de projet en vue de s’assurer que les options retenues soient celles qui ont le moins d’impacts sur l’environnement. Étant donné la complexité du présent cas, le gestionnaire de projet a fait appel aux Services environnementaux de la compagnie pour évaluer le projet et proposer un plan d’intervention spécifique.

À partir de ce moment, la coordination du projet est devenue la responsabilité des Services environnementaux, qui ont assuré les communications entre tous les intervenants, y compris le gestionnaire de projet de Bell, le responsable de l’exécution des travaux (Expertech Bâtisseur de Réseau inc.), l’entrepreneur général en construction (G-Tek inc.), le ministère de l’Environnement du Québec, les responsables du Parc de la Gatineau (CCN) et les municipalités.

En raison du grand nombre d’intervenants dans un tel projet, le rôle des Services environnementaux est rapidement devenu celui de conseiller technique sur les aspects de protection de l’environnement, de représentant corporatif en ce qui a trait aux demandes d’autorisations et de permis et, enfin, de relationniste afin d’harmoniser l’exécution des travaux avec les exigences des autorités réglementaires.

11.5.3 Enjeux majeurs du projet

Le principal défi associé à ce projet consistait à réaliser des travaux d’enlèvement de réseau dans des milieux sensibles en minimisant le plus possible les impacts potentiels sur l’environnement.

Associée à cet enjeu, la réalisation des travaux devait tenir compte des espèces protégées, des exigences légales des trois niveaux de gouvernement, du respect des activités récréatives du Parc et des contraintes opérationnelles associées au climat, tout en gardant en tête la saine utilisation des ressources financières.

La grande majorité des travaux ont été réalisés en hiver à l’aide d’une machinerie légère (motoneiges et des petits véhicules amphibies (Argos)) afin de réduire les risques de dommages à l’environnement. De cette façon, il a été possible de travailler à proximité des milieux humides et près des secteurs renfermant des espèces végétales protégées sans risque de les endommager. La saison hivernale a cependant eu son lot de contraintes. Puisque le parc est aménagé pour les activités récréo-touristiques, il a fallu planifier et exécuter les travaux de façon à gêner le moins possible les amateurs de ski de randonnée, de raquette et d’autres activités hivernales.

Un tel projet fait partie de la liste d’exclusions de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCEE ; Loi C-13, chapitre 37). Par conséquent, il n’était pas assujetti à une évaluation environnementale fédérale. Malgré cette exclusion, les responsables du Parc ont tout de même préparé une évaluation. Les Services environnementaux de Bell Canada ont participé à toutes les étapes afin d’apporter leur expertise en gestion environnementale de réseaux de télécommunications et d’aider à en évaluer les impacts environnementaux.

11.5.4 Analyse méthodologique

D’abord, le gestionnaire de projet de Bell a signalé aux autorités du Parc son intention d’effectuer l’enlèvement d’une portion de son réseau. À la lumière des discussions, le gestionnaire de projet a par la suite contacté le groupe des Services environnementaux afin d’obtenir de l’aide technique pour la réalisation de ce projet de manière diligente.

Les Services environnementaux ont coordonné une première rencontre permettant, d’une part, à tous les intervenants (CCN, Expertech, G-Tek, Bell) de prendre contact et, d’autre part, d’effectuer une visite approfondie des lieux. À ce moment, les représentants de la CCN ont pu indiquer l’emplacement des milieux naturels sensibles à préserver (milieux humides, habitats fauniques et zones d’espèces floristiques menacées), et de leur côté, Expertech et G-Tek ont défini les contraintes techniques associées aux travaux dans un tel environnement. Cette rencontre a permis de faire ressortir les préoccupations de chacun des acteurs du projet et d’explorer des mesures d’atténuation potentielles pouvant satisfaire chacune des parties. Par la suite, un rapport d’évaluation environnementale, comprenant à la fois les exigences des biologistes du parc et les techniques de travail autorisées, a été produit par la CCN, puis revu et accepté par les Services environnementaux de Bell.

Parallèlement à cette démarche, les Services environnementaux de Bell se sont adressés aux deux autres niveaux de gouvernement afin d’obtenir les autorisations nécessaires à l’exécution des travaux. Puisqu’une portion des travaux était réalisée soit dans des milieux humides, soit à proximité de ceux-ci, il fallait obtenir un certificat d’autorisation du ministère de l’Environnement du Québec. Finalement, on a aussi obtenu un avis de conformité à la réglementation municipale de la ville de Chelsea. Cela dit, le projet était assujetti à trois niveaux d’autorisation et l’entrepreneur responsable de l’exécution des travaux devait respecter les prescriptions de chacune des autorités.

Étant donné la sensibilité des milieux où devaient se faire les travaux, on a donné des consignes particulières aux ouvriers quant au remplissage de leur équipement et de leur machinerie en hydrocarbures. De plus, les Services environnementaux de Bell ont porté une attention particulière à ce projet à l’intérieur de leur processus de réponse aux urgences environnementales : le numéro de téléphone d’urgence (jour et nuit) a été diffusé aux autorités du Parc ainsi qu’à tous les ouvriers participants aux travaux.

En cours de projet, des rencontres et visites périodiques ont permis de réévaluer les méthodes de travail en fonction des conditions de terrain (présence de neige abondante au sol, topographie accidentée, milieux humides non gelés). La série de visites de terrain a, à un certain moment, mené les Services environnementaux de Bell à revoir une portion de l’approche originalement préconisée, voire à reconsidérer l’enlèvement complet des poteaux. Les Services ont alors réévalué tous les aspects.

D’abord, du point de vue des impacts visuels, plusieurs poteaux se trouvaient en pleine forêt et n’étaient visibles d’aucun sentier officiel du Parc. De plus, les poteaux démunis de leur quincaillerie s’intégraient parfaitement à la forêt (fig. 11.6). En ce qui concerne la contamination possible du milieu naturel (sol, eau, faune et flore), les poteaux avaient plus de 50 ans et, bien qu’il restât un peu de créosote à l’intérieur, la plus grande partie avait été lessivée au cours des années et le risque de contamination était plutôt chose du passé. Les observations effectuées lors des visites ont permis d’affirmer que la contamination par le bois traité n’était pas un enjeu dans le Parc et qu’on pouvait compter sur la dégradation biologique des poteaux à long terme.

En effet, la présence de végétation au sol directement autour des poteaux et la présence de mousse sur certains d’entre eux laissaient croire que le degré de toxicité était pratiquement nul à ces endroits.

Figure 11.6 Poteau laissé en place s’intégrant bien au paysage densément boisé.

Face à ces faits, il nous paraissait excessif d’aménager des chemins d’accès et d’altérer la végétation et les habitats fauniques pour aller récupérer certains poteaux difficilement accessibles ne causant somme toute que très peu d’impacts. Les impacts associés à leur récupération dépassaient largement ceux associés à leur présence dans le parc.

Il a fallu presque deux ans pour compléter les travaux de manière à respecter les contraintes opérationnelles et à maximiser l’enlèvement de l’équipement tout en minimisant les impacts négatifs.

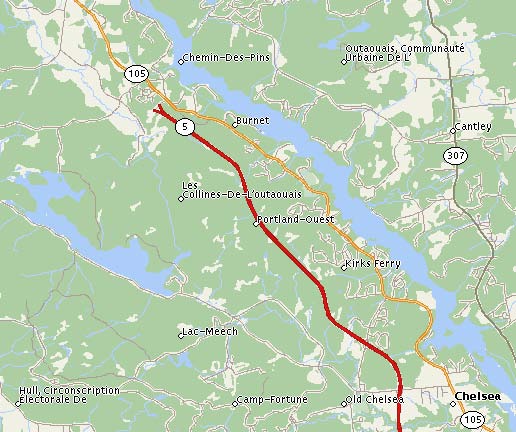

Les travaux réalisés portaient sur l’enlèvement d’environ 9 km de câbles et de 220 poteaux et leur quincaillerie en zones boisées ou humides. Afin de bien cerner les secteurs qui requéraient une attention particulière, on a subdivisé le tracé linéaire en quatre tronçons distincts (fig. 11.7).

Les poteaux numérotés de 1 à 49 sont toujours utilisés en dehors des limites du Parc ; on ne les a donc pas retirés. Pour le premier tronçon faisant partie du projet d’enlèvement, les poteaux 50 à 70 étaient dans la forêt et inaccessibles. Parmi ces derniers, on a retiré ceux qu’on pouvait enlever depuis la route. On a laissé les autres sur place afin d’éviter d’importants dommages à la végétation et aux habitats naturels (fig. 11.8). En effet, l’enlèvement des poteaux aurait nui de façon importante à la végétation, les Services environnementaux de Bell Canada étaient d’avis que ces dommages auraient été plus importants que l’incidence de la présence des poteaux en forêt. On a cependant récupéré toute la quincaillerie à l’aide d’un petit véhicule tout-terrain et d’une petite remorque, comme pour l’ensemble du projet.

Figure 11.7 Carte de l’emplacement du projet.

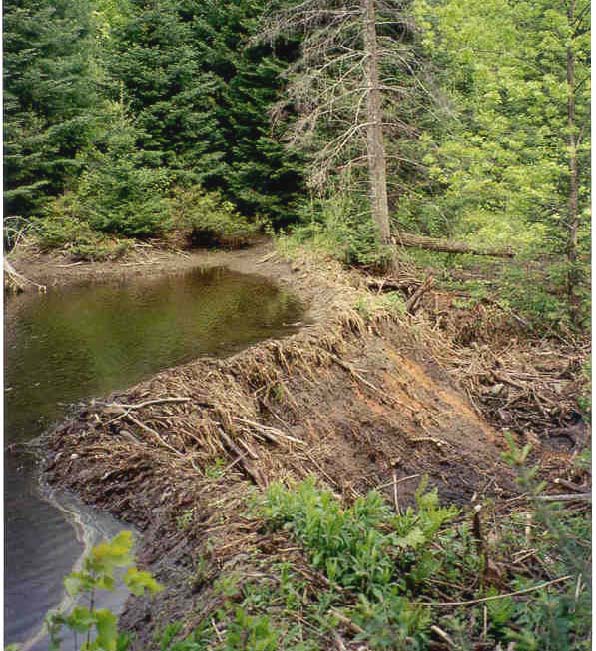

Figure 11.8 Barrage de castor situé près de la ligne.

Dans le cas du deuxième tronçon, les poteaux 70 à 100 étaient presque tous dans un secteur humide (ruisseau Chelsea, fig. 11.9). Pour réaliser les travaux, il a fallu attendre l’hiver afin d’accéder au site en raquettes, couper les poteaux à la scie mécanique et les tirer avec des motoneiges tout en portant une attention particulière aux pistes de ski de fond présentes à cet endroit. Enfin, un camion a recueilli le matériel (quincaillerie et poteaux, fig. 11.10) au printemps lorsque la circulation routière a repris sur la route servant de piste de ski de fond. Dans le troisième tronçon, les poteaux 100 à 120 se trouvaient également dans un secteur majoritairement humide. Ainsi, on les a coupés le plus près possible du sol pendant l’hiver, puis tirés avec une motoneige et sortis du côté des pistes de ski de fond (fig. 11.11 et 11.12). Les travaux d’hiver ont eu lieu en même temps que ceux du tronçon précédent afin de réduire les nuisances fonctionnelles pour les skieurs.

Figure 11.9 Poteaux situés dans le ruisseau Chelsea.

Figure 11.10 Poteaux temporairement entreposés en vue de leur collecte au printemps.

Figure 11.11 Poteaux situés dans le marécage du tronçon 3.

Figure 11.12 Marécage à la suite de l’enlèvement des poteaux.

Dans le dernier tronçon, après l’enlèvement des poteaux 191 à 270, les Services environnementaux de Bell ont recommandé de laisser les poteaux 120 à 190 en place pour des raisons d’accessibilité, ce qui a permis de minimiser les dommages causés à l’environnement. On a enlevé tous les poteaux situés dans les milieux humides. Un certain nombre de poteaux sont restés sur place. Toutefois, on a pris soin d’enlever la quincaillerie sans nuire à la végétation.

11.5.5 Leçons apprises

Bien que la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale n’était pas applicable au présent projet, le processus d’évaluation interne mené par les Services environnementaux de Bell a certainement facilité la réalisation du projet. En plus de stimuler un esprit de collaboration entre tous les intervenants, l’attitude « proactive » préconisée a mené à l’établissement de relations de confiance qui ont eu des répercussions positives non seulement sur le présent projet, mais aussi sur d’autres travaux menés par Bell Canada sur des territoires gérés par la Commission de la Capitale nationale.

La participation des entrepreneurs à toutes les étapes du projet est un autre élément de succès. Grâce à une relation directe entre les autorités et l’entrepreneur, ce dernier est en mesure de bien comprendre les préoccupations d’ordre environnemental et de saisir les contraintes opérationnelles pouvant s’y rattacher. En contrepartie, l’entrepreneur qui comprend bien les enjeux et les règles devient rapidement un allié capable de proposer des solutions innovatrices aux problèmes opérationnels rencontrés.

Enfin, la pleine collaboration des différents acteurs est l’élément crucial à la réussite environnementale de ce genre de projet. En effet, en alliant la connaissance du milieu naturel que possèdent les employés de la Commission de la Capitale nationale, la créativité et la débrouillardise de l’entrepreneur et l’expertise en gestion environnementale de réseau de télécommunications présente chez Bell Canada, on a pu atteindre les objectifs du projet tout en respectant les préoccupations de l’ensemble des intervenants.

* Section rédigée par Marc Duchesne (marc.duchesne@bell.ca) et Daniel Gagné (daniel.gagne@bell.ca), Bell Canada.