11.3.1 Présentation générale du dossier

Le Burkina Faso est un pays francophone d’Afrique sahélienne d’une superficie de 274 000 km² et d’un peu plus de 11 millions d’habitants. Il ne comprend que deux villes de plus de 100 000 habitants : Ouagadougou, la capitale, au centre du pays (un peu plus d’un million d’habitants) et Bobo-Dioulasso à l’ouest du pays (plus de 300 000 habitants). Ce pays ne dispose que d’un cours d’eau permanent (le Mouhoun) et n’a pratiquement pas de grande chute. Deux ouvrages hydrauliques assurent actuellement la production d’électricité à partir de l’eau turbinée, les barrages de Bagré et de Kompienga, situés au sud-est de Ouagadougou, près de la frontière ghanéenne. Le reste de la production est assurée, pour les centres de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, par des diesels semi-rapides fonctionnant au fuel lourd d’une puissance unitaire comprise entre 3 et 8 MW et des diesels rapides fonctionnant au DDO et pour les autres centres par des diesels rapides d’une puissance unitaire comprise entre 60 KVA et 1600 KVA.

L’État a confié à la Société Nationale d’Électricité du Burkina Faso (SONABEL), société d’État, la production, le transport et la distribution de l’électricité. La loi n° 060/98/AN, promulguée en décembre 1998 et portant réglementation générale de l’approvisionnement du Burkina Faso en énergie électrique, permet notamment aux producteurs privés d’assurer la production électrique sous le régime de concession ou d’autorisation du gouvernement. Le tarif d’achat des combustibles pour les centrales thermiques existantes est fixé par l’État. L’importation des hydrocarbures, depuis Lomé au Togo ou Abidjan en Côte d’Ivoire, est assurée aujourd’hui par les compagnies pétrolières présentes au Burkina Faso.

Les centres d’exploitation de Ouagadougou, de Bobo-Dioulasso et de Koudougou-Réo représentent actuellement plus de 90 % de la consommation d’électricité du pays. Les usages principaux de l’électricité sont l’éclairage et la climatisation. La consommation culmine entre avril et juillet.

La consommation en électricité du Burkina Faso, particulièrement à Ouagadougou, est en forte croissance. En 1996, la demande en électricité de Ouagadougou a crû de 10 % et la tendance se confirme. Malgré le fait que cette ville possède actuellement deux centrales thermiques diesels, Ouaga I et Ouaga II, elle manque d’électricité et subit de nombreuses coupures. La construction et l’exploitation d’une troisième centrale thermique diesel sont donc nécessaires, d’une part pour satisfaire à la demande d’électricité et aider au développement de la région et, d’autre part, pour rajeunir le parc thermique existant. De plus, les centrales diesels jouent un rôle important dans la production de l’électricité lorsque la pluviométrie est trop faible pour que les barrages hydroélectriques fonctionnent à pleine capacité, ce qui est de plus en plus le cas ces dernières années.

11.3.2 Processus et acteurs

L’étude d’impact sur l’environnement a été réalisée conformément à la législation en vigueur au Burkina Faso et aux politiques et directives applicables de la Banque mondiale et de la Société financière internationale (SFI) ainsi qu’aux procédures de la SFI relatives à l’évaluation sociale et environnementale de projets.

Pour le Burkina Faso, l’élément législatif fondamental est le Code de l’Environnement (loi n° 005/97/ADP du 30 janvier 1997) (annexe C). Ce code établit les principes généraux à suivre pour la protection de l’environnement burkinabé. Il donne également de larges pouvoirs au gouvernement pour la protection de l’environnement et institue un cadre de concertation, d’orientation et de suivi et évaluation en vue de l’intégration des principes fondamentaux de la préservation de l’environnement dans le processus de développement social, économique et culturel du pays (Titre II, Chapitre 1, Section 1, Article 7).

Le Code de l’Environnement exige la réalisation d’une ÉIE pour les projets susceptibles d’avoir des incidences significatives sur l’environnement. La section 5 du Titre II, Chapitre I : Des Études et des Notices d’Impact sur l’Environnement, définit dans ses articles 17 à 24 l’essentiel de la procédure et du contenu de l’étude d’impact. Les points importants sont les suivants :

- Article 17 : les activités susceptibles d’avoir des incidences significatives sur l’environnement sont soumises à l’avis préalable du ministre chargé de l’Environnement. L’avis est établi sur la base d’une ÉIE ou une Notice d’Impact sur l’Environnement (N.I.E.) soumise à l’examen du cadre visé à l’article 7 (il s’agit du cadre mis en place par le ministère de l’Environnement et du Cadre de vie).

- Article 19 : l’ÉIE doit se terminer par une enquête publique dont le but est de recueillir les avis et les contre-propositions des parties concernées par rapport à l’ÉIE présentée.

Pour les Directives de la Banque mondiale/SFI, après un examen détaillé de l’information disponible, la SFI a déterminé qu’étant donné sa configuration actuelle, le projet se situait dans la catégorie B. Cela signifie qu’on a déterminé des impacts négatifs potentiels, pouvant être irréversibles. Cependant, pour une centrale de faible puissance telle que celle de Ouaga III (30 MW), il n’y a pas lieu de faire une étude d’impact environnemental très détaillée.

Au cours du processus d’évaluation, les directives spécifiques de la Banque mondiale/SFI retenues comme applicables pour ce projet sont les suivantes :

- Directives environnementales - Généralités (Environmental Guidelines – General - 17 avril 1997) ;

- Directives concernant la santé et la sécurité – Généralités (Health and Safety Guidelines – General – 12 septembre 1995) ;

- Directives concernant la santé et la sécurité – Centrales électriques à moteurs (Health and Safety Guidelines, Engine Driven Power Plants) ;

- Manuel de prévention et de réduction de la pollution – Directives concernant les nouvelles centrales thermiques (Pollution Prevention and Abatement Hand Book – Part III : Thermal Power – Guidelines for New Plants, juillet 1998) ;

- Directives concernant l’évaluation environnementale (OP 4.01)(Banque mondiale, 1999a, b et c).

Les projets de catégorie B pour la SFI imposent également des exigences quant à la réalisation d’une ÉIE. On a tenu compte de ces exigences dans le rapport d’ÉIE établi pour le projet OUAGA III.

On a confié l’étude d’impact à un bureau d’étude. Le ministère des Mines et de l’Énergie a agi comme maître d’ouvrage, avec pour maître d’ouvrage délégué la Société nationale d’électricité du Burkina Faso (SONABEL). Le rapport d’étude d’impact a été examiné et validé par un groupe d’experts (cadres du ministère technique concerné par le projet et de la Faculté des sciences de l’Université de Ouagadougou) sous la coordination de la Direction de la préservation et la gestion de l’environnement (DPGE) du ministère de l’Environnement et du Cadre de vie.

11.3.3 Enjeux majeurs du projet

Il y avait un besoin réel d’énergie électrique supplémentaire pour résoudre le problème des interruptions de plus en plus fréquentes d’approvisionnement en électricité des usagers dans la ville de Ouagadougou et les autres villes du pays. En l’absence de sources de remplacement pour la production de courant propre à la protection de l’environnement, le gouvernement ne pouvait recourir qu’à une centrale thermique de type diesel. Cependant, la réalisation de ce projet soulevait un certain nombre de questions qu’il convenait de prendre en compte.

- Le risque en cas d’incendie lié à l’emplacement de la centrale à Kossodo dans la zone industrielle, qui compte près de 23 unités de production sur 68 établissements répertoriés par la Direction générale du développement industriel (DGPI) sur l’ensemble du territoire. Ce sentiment est renforcé par le fait que la centrale disposera des installations permanentes de stockage de combustible ; on y effectuera de fréquents déchargements de fuel. De plus, la sécheresse et les vents violents courants dans cette région facilitent la propagation rapide d’incendies s’il y a présence de touffes d’herbe dans les alentours. Un autre facteur est le fait que la centrale se situera à proximité de la nationale n° 3 Ouagadougou – Kaya bitumée, qui connaît un trafic assez important.

- La pollution atmosphérique dans une ville qui connaît déjà une importante pollution par le trafic routier. En effet, outre les véhicules classiques (automobiles, camions, camionnettes, bus et vélos), on remarque rapidement l’importance des vélomoteurs ou mobylettes (50 cc de cylindrées) qui émettent au ras du sol un nuage impressionnant de fumée. Ces fumées

caractéristiques d’un moteur 2 temps sont renforcées ici par l’utilisation d’un mélange de 8-10 % au lieu de 4-5 % classique en Europe. Ce surplus d’huile semble se justifier par le climat (température entre 30 °C et 45 °C) et par la mauvaise qualité de l’huile.

- Le risque d’aggravation de la pollution des cours d’eau et particulièrement du fleuve Massili (déjà bien pollué par les industries situées dans la zone d’étude) qui se jette dans le Nakambé (fleuve abritant les grands barrages de Ziga et de Bagré) par les eaux usées et les huiles de vidange, sans la mise en place d’un système efficace de traitement de ces rejets.

11.3.4 Analyse méthodologique

La région prise en compte pour évaluer la situation environnementale est la ville de Ouagadougou et, plus précisément, la zone industrielle de Kossodo, lieu prévu pour l’implantation de la centrale.

Collecte des données de base. L’équipe de consultants a obtenu les données de base de l’étude à travers plusieurs approches : la recherche dans les bibliographies disponibles, les entretiens avec les responsables de la SONABEL et des centrales Ouaga I et Ouaga II lors des visites de terrain, et la collecte des données auprès de certains services techniques dont le Service de la météorologie. En l’absence de données sur la pollution atmosphérique et la pollution des eaux, on a effectué des mesures de terrain sur la qualité de l’air et la qualité de l’eau avant le projet.

Les données recueillies au Service de la météorologie de Ouagadougou ont été nécessaires, d’une part, pour comprendre la pollution atmosphérique locale, d’autre part pour mener à bien les calculs de dispersion de polluants. Les vents dominants viennent du nord-est, c’est-à- dire de la zone industrielle de Kossodo vers le centre-ville, et du sud-ouest en saison humide, c’est-à-dire du centre-ville vers la zone industrielle de Kossodo. Pour le calcul de la dispersion, en plus de la statistique des vents, il est nécessaire d’avoir la statistique de stabilité de l’atmosphère pour la période prise en compte. On ne peut mesurer la stabilité directement, mais on peut l’évaluer à partir des données météorologiques mesurées. La période critique du point de vue de la dispersion des polluants est la période sèche marquée par des inversions diurnes fréquentes qui contribuent à créer une situation locale dite de smog et dénommée « situation de brumes » dans la littérature.

Pollution de l’air. Pour évaluer la pollution de l’air avant la construction de la centrale Ouaga III, les consultants ont cherché à :

- déterminer les principales sources de pollution ;

- évaluer l’importance des émissions atmosphériques ;

- évaluer la qualité de l’air ambiant.

Ils ont déterminé cinq sources principales d’émission et de pollution atmosphérique à Ouagadougou : le trafic routier privé et public, la production d’électricité, l’industrie, les activités ménagères et artisanales, l’élimination.

Aucun bilan des émissions du trafic n’étant disponible, l’évaluation sommaire des émissions est basée sur les consommations de carburant de Ouagadougou, le parc de véhicules recensés, les facteurs d’émission de la littérature, les informations contenues dans le rapport et les informations recueillies auprès des autorités concernées (Direction des transports terrestre et maritime et le Centre de contrôle des véhicules).

Le trafic est à l’origine de la plus grande partie des émissions d’hydrocarbures et de monoxyde de carbone.

On a établi les émissions des polluants liés à la production d’électricité à partir des consommations en carburant (t/an) des différents centres de production qui font partie du périmètre d’étude en utilisant les facteurs d’émission de Ouaga III (kg de polluant par tonne de carburant). La production d’électricité se caractérise par des émissions importantes d’oxydes d’azote (NOx, 3 087 t/an soit 54 % d’émissions) et en dioxyde de soufre (SO2, 813 t/an soit 66,3 % d’émissions).

Les émissions industrielles proviennent en général des procédés de fabrication et des systèmes de chauffage industriels (production de vapeur). Faute de données, il n’était pas possible d’estimer les émissions provenant des procédés de fabrication ; par contre, une évaluation grossière des systèmes de chauffage industriels (par ex. production de vapeur) était possible. Les émissions industrielles sont peu importantes au regard des autres sources de pollution.

Pour les activités ménagères et artisanales, les émissions proviennent essentiellement des activités de cuisson (bois, gaz) et de l’éclairage (pétrole). Pour le calcul des émissions, on a admis une consommation moyenne de 0,620 kg/jour/habitant. Pour le gaz et le pétrole, on a repris les statistiques fournies par la Société nationale des hydrocarbures du Burkina (SONABHY). Poussières, monoxyde et dioxyde de carbone sont caractéristiques des émissions résultant des activités domestiques.

Pour les émissions des ordures ménagères, environ 80 % de celles de la ville soit 67 000 m3 sont collectées. Une partie est brûlée et le reste, mis en décharge, ne relâche pas d’émissions significatives dans l’air.

Pollution sonore et vibrations. Les observations faites sur le terrain permettaient de dire que les principales sources de bruit sont le trafic routier et certaines activités industrielles, notamment les centrales électriques. Le problème du bruit est actuellement, au Burkina Faso et pour la ville de Ouagadougou en particulier, un problème secondaire. Il n’y a pas de législation en la matière, ni d’organisme pour gérer cet aspect des problèmes de l’environnement.

Qualité des eaux. La gestion de la qualité des eaux, problème essentiel pour le Burkina Faso, revient au ministère de l’Environnement et de l’Eau, avec l’aide de nombreux organismes spécialisés en la matière. L’eau potable provient pour l’essentiel des trois stations de traitement existantes. L’eau est captée à la hauteur des deux barrages de Ouagadougou et par celui de Loumbila, situé au nord-est. L’eau captée est traitée (décantation, floculation, filtration et chloration) puis distribuée à travers le réseau d’alimentation existant. Le reste de la consommation est assurée à partir de la nappe phréatique par les puits existants. Le réseau alimente également la zone industrielle de Kossodo. Les résultats d’analyses de la qualité des eaux des châteaux d’eau I et II de Kossodo montrent que l’eau ainsi traitée est de bonne qualité, du moins pour les paramètres mesurés (par ex. il n’y a pas eu d’analyses microbiologiques ou de teneur en nitrate effectuées).

Qualité des eaux de surface. L’axe hydrographique principal de la ville de Ouagadougou suit une direction générale d’écoulement du sud-ouest vers le nord-est, matérialisé successivement par les trois lacs de barrages, le marigot de la forêt classe du barrage et le marigot principal.

On a mené une campagne de mesures de la qualité de l’eau au début de 1997. Durant six mois environ, on a prélevé des échantillons dans la rivière Massili en aval de la zone industrielle de Kossodo, dans le canal, ainsi que dans différents forages (puits).

Les résultats des mesures (paramètres, valeurs mesurées, lieux, etc.) comparés aux normes européennes requises pour les eaux de surface montrent une pollution organique (DBO5, DCO) et chimique particulièrement élevée dans la rivière Massili et le canal, des taux de nitrates importants dans les puits et des teneurs élevées en matières en suspension dans le canal. Les concentrations en métaux lourds sont également importantes.

Eaux usées. Jusqu’au moment de l’étude, les eaux usées domestiques et industrielles retournaient sans traitement dans la nature (dans le marigot principal, devenant la rivière Massili, pour ce qui est des eaux provenant de la zone industrielle de Kossodo) ou après un traitement sommaire seulement.

Milieu humain. Le site de la centrale (environ 2 ha) n’était pas occupé au moment de l’étude d’impact ; les observations effectuées sur place ne font état d’aucune habitation. Par ailleurs, les cinq habitations les plus proches du site en sont distantes de 300 à 500 m. Seules 11 des 65 habitations sont situées à plus de 2,5 km du site de la centrale.

Une enquête socio-économique, réalisée à l’aide d’un questionnaire en mars 1999 auprès de 65 ménages résidant dans le secteur 25 de l’arrondissement de Nongr Masson, a permis de mieux connaître les populations vivant à proximité du site prévu pour la centrale, de les informer sur les principaux aspects du projet et de recueillir leur opinion sur les impacts à la fois socio-économiques et environnementaux potentiels du projet.

Participation publique. Un travail de présentation important a donc accompagné l’enquête socio-économique pour pallier le manque d’information préalable de la population sur le projet. Ce manque d’information préalable, combiné à une certaine méfiance des populations et à la hantise d’un déplacement forcé, a eu une influence sur les réponses aux questions de fond concernant les impacts potentiels de la centrale.

11.3.5 Quelques résultats

Bilan global des émissions en 1996 avant la réalisation du projet. Voici les données recueillies au sujet des émissions en 1996.

- NO2 : plus de la moitié des émissions (54 %) proviennent des centrales électriques, le reste provient principalement du trafic routier (39 %).

- SO2 : la production de l’électricité est à l’origine des deux tiers des émissions (66,3 %), le reste provenant essentiellement du trafic routier (17 %).

- HC : le trafic routier est la plus importante source d’émissions d’hydrocarbures (93 %).

- PM : les émissions de poussières ont pour principale source les activités domestiques.

- CO : les productions de monoxyde de carbone ont essentiellement pour origine le trafic routier (57,8 %) et les activités domestiques (41 %).

- CO2 : le dioxyde de carbone a pour principale source les activités domestiques et le trafic routier (respectivement 46 et 31 %) ainsi que la production d’électricité (dans une moindre mesure, soit 18 %).

En plus de ces différents gaz, la ville connaît des concentrations importantes de poussières en suspension supérieures aux normes généralement admises de 239 à 321 μg/m3 à certains points et de 137 à 462 μg/m3 à d’autres points.

Les impacts du projet sur l’environnement. Les différentes activités qui sont liées d’une façon directe ou indirecte à la production d’électricité de la centrale peuvent avoir des influences sur l’environnement de la centrale, influences qu’il convient d’évaluer. Cette évaluation des impacts environnementaux a été faite de façon systématique. Lorsque l’impact sur l’environnement est manifestement faible et parfaitement maîtrisé, l’analyse reste succincte, sinon elle est détaillée autant que nécessaire. Par ailleurs, pour les impacts importants, on propose des mesures d’atténuation et on fait des recommandations dans le cadre du plan d’action environnementale.

Impact de la centrale sur la qualité de l’air. On a dû s’attarder, dans un premier temps, au bilan des émissions de la centrale Ouaga III et de l’incinérateur, et, dans un deuxième temps, on a estimé l’impact de la centrale et de l’incinérateur sur la qualité de l’air.

1. Bilan d’émissions

a) Centrale Ouaga III

On a quantifié les émissions de polluants en fonctionnement normal à partir des facteurs d’émission spécifiques et de l’activité de la centrale. Les facteurs d’émission (EMF) fournis par le constructeur des moteurs diesels ainsi que les autres éléments et hypothèses de calculs de bilans d’émission ont permis d’estimer pour toute la centrale fonctionnant à 80 % de charge, les émissions moyennes annuelles (tabl. 11.2).

On estime que la température des gaz d’échappement des moteurs atteint 320 °C avec un débit de 23,9 kg/s (100 % de charge) par une cheminée de 32 m de haut.

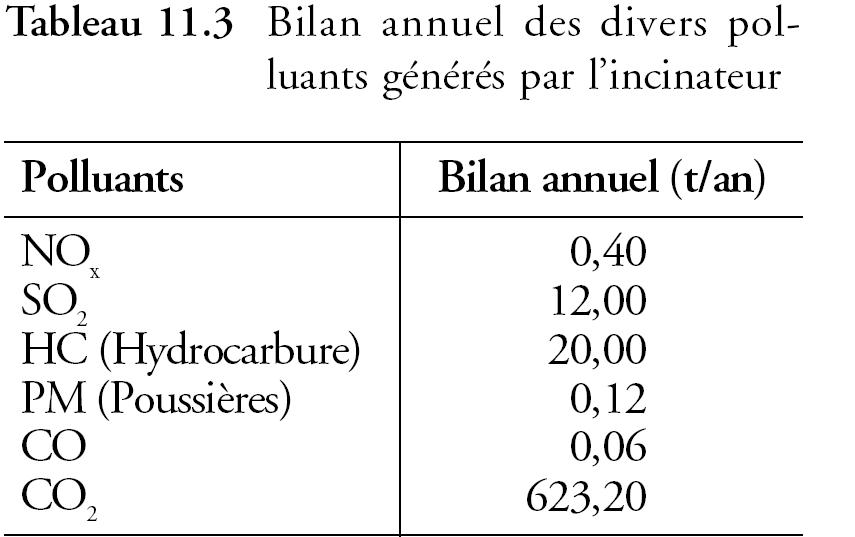

b) Incinérateur

En une année, on brûlera environ 200 t de boues résultant essentiellement de la filtration du fuel lourd (HFO) dans l’incinérateur prévu à cet effet. Pour l’évaluation des émissions, on a admis les facteurs d’émission de l’Office fédéral de l’environnement suisse relatifs à l’incinération de déchets spéciaux (huiles usées). La concentration en soufre dans les boues de filtration n’est pas connue ; aux fins de calculs, on a admis une teneur en souffre de 3 % ce qui correspond à la concentration maximale prévue pour le fuel lourd (HFO) utilisé par la centrale. Le tableau 11.3 présente le bilan annuel des divers polluants.

Les émissions provenant de l’incinération représentent moins de 1 % de celles de la centrale, à l’exception des hydrocarbures (24 %) et du dioxyde de soufre (2 %). La contribution de l’incinération aux émissions et à l’impact de la centrale Ouaga III est donc négligeable.

2. Qualité de l’air ambiant

Les calculs de dispersion à l’aide du modèle gaussien américain ISC3 (Industrial Source Complex) permettent d’évaluer l’impact des émissions de la centrale et de l’incinérateur sur la qualité de l’air ambiant, c’est-à-dire l’augmentation des concentrations en polluants résultant de l’exploitation de la centrale.

a) Impact de la centrale sur la qualité de l’air

Les calculs ont permis de déterminer les valeurs maximales horaires pour le NO2 en fonction de la classe de stabilité de l’atmosphère et de la vitesse du vent, et ce, pour la centrale fonctionnant à 100 % de sa charge (tabl. 11.4). Dans les calculs, on a admis une oxydation totale de NOx en NO2.

Tableau 11.4 Valeurs maximales horaires pour le NO2 en fonction de la classe de

stabilité de l’atmosphère et de la vitesse du vent

En saison sèche, l’augmentation de concentration en NO2 est importante dans la zone industrielle de Kossodo et de l’extrémité nord de la forêt classée du Barrage. En revanche en saison humide, l’augmentation de concentration en NO2 est surtout marquée au nord-est de la centrale.

b) Impact de l’incinération sur la qualité de l’air

Le SO2 et les hydrocarbures contribuent le plus aux émissions. Puisque seul le SO2 est soumis à limitation, il sera de ce fait considéré. On a effectué un calcul de dispersion en admettant des boues ayant une teneur en soufre de 3 % et l’incinérateur fonctionnant au maximum de sa puissance (100 kg/h).

Ce calcul conduit à une concentration maximale de SO2 sur 24 h de 8 μg/m3. La concentration maximale en hydrocarbures est du même ordre de grandeur. Celles de tous les autres polluants, en particulier le NO2, sont nettement inférieures à 1 μg/m3.

Les émissions de la centrale thermique respecteront les normes requises, y compris pour les émissions de poussière. Les impacts de la centrale de Ouaga III sur la qualité de l’air seront mineurs et resteront bien en-deçà des normes admissibles. La pollution restera très limitée, même dans la zone industrielle de Kossodo.

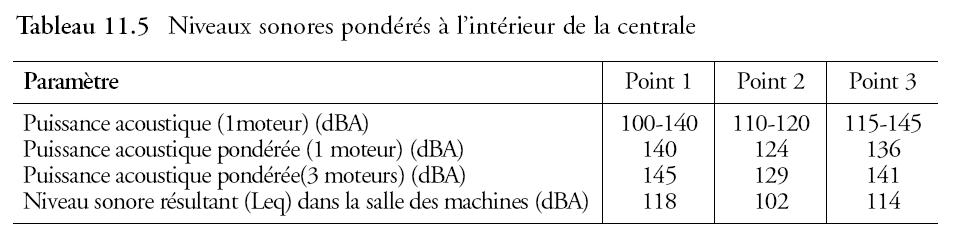

Impact sonore de la centrale. Il a fallu prendre en compte les niveaux sonores prévus à l’intérieur et à l’extérieur de la centrale.

a) Niveaux sonores à l’intérieur de la centrale

Une pondération des niveaux de puissance acoustique (dBA) ainsi qu’une prise en compte de la salle des machines conduisent à des niveaux sonores pouvant varier de 100 à 145 dBA (tabl. 11.5).

Tableau 11.5 Niveaux sonores pondérés à l’intérieur de la centrale

Le niveau sonore au point 2 est en fait un niveau moyen qu’on estime être représentatif du bruit à l’intérieur de la salle des machines à une distance de 1 m des moteurs. Avec une valeur d’environ 100 dBA (Leq), le niveau sonore se situe nettement au-dessus des normes retenues par la SFI (85 dBA) ; en conséquence, le port de casques antibruit pour le personnel travaillant dans la salle des machines est obligatoire.

b) Niveaux sonores à l’extérieur de la centrale

Le bruit à l’extérieur de la centrale résulte essentiellement de la contribution des sources sonores mentionnées ci-dessus et des diverses activités se déroulant à l’extérieur. Les données de base concernant le niveau sonore à l’extérieur sont les suivantes :

- système d’admission d’air : 58 dBA à 100 m

- système de gaz d’échappement : 58 dBA à 100 m

- radiateurs : 85 dBA à 1 m

À partir de ces données et compte tenu de l’emplacement des différentes sources sonores et du point où on veut évaluer le niveau sonore, en l’occurrence la clôture de la centrale, il est possible de faire une première estimation du niveau sonore en limite de propriété. Les résultats des calculs, avec le niveau sonore résultant de 67 dBA, permettent de dire que la centrale respectera les valeurs limites de la SFI pour une zone industrielle, qui sont de 75 dBA le jour et 70 dBA la nuit.

En conclusion, la centrale électrique n’aura pas un impact majeur sur les niveaux de bruit dans la zone industrielle. Les normes en limite de propriété seront respectées. Sur le site même, la Société de projet veillera à ce que le personnel porte des casques antibruit (salle de machines) et prendra toutes les précautions d’usage pour limiter l’effet du bruit sur les employés.

Impact du projet sur la qualité des eaux. Traitement des eaux usées

On prévoit traiter le mélange eau-hydrocarbures provenant des réservoirs de stockage et du système de drainage afin d’obtenir, après traitement, des eaux contenant moins de 10 ppm d’hydrocarbures. Ces eaux usées ainsi prétraitées seront rejetées dans un collecteur pour être acheminées vers la station d’épuration où elles subiront un traitement final par lagunage.

L’incidence de l’exploitation de la centrale thermique et des rejets d’eaux usées sur la qualité des eaux ne sera donc pas significatif. La présence de séparateurs d’huile permet de limiter les impacts, de même que le traitement consécutif par la station d’épuration municipale.

Impact socio-économique du projet

L’évaluation des impacts socio-économiques du projet tient compte des résultats de l’enquête socio-économique réalisée en mars 1999 auprès des ménages installés à proximité du site et des résultats de la consultation du public.

Au cours de la phase de construction de la centrale, le promoteur prévoit l’embauche d’un minimum de 100 à 150 personnes qualifiées et non qualifiées avec un objectif de maximisation de l’emploi local. Durant la phase d’exploitation, il créera de 30 à 35 postes dont la majorité sera occupée par des Burkinabés, puisque seuls deux à trois postes seront prévus pour des expatriés. Dans l’ensemble, l’installation de la centrale thermique se traduira par une création d’emplois directs et un regain d’activité économique dans la zone d’influence entraînant la création d’emplois indirects.

Il y a d’autres impacts négatifs sur le milieu, mais ils sont négligeables.

11.3.6 Leçons apprises

Bien que le processus d’évaluation d’impact sur l’environnement n’ait pas été très bien défini au Burkina Faso (le décret d’application des processus d’ÉIE n’était pas encore signé), le bureau d’étude a pu effectuer une évaluation d’impact du projet de la centrale thermique de Ouaga III en combinant la législation en vigueur et les politiques et directives applicables de la Banque mondiale et de la Société financière internationale (SFI), ainsi que les procédures de la SFI relatives à l’évaluation sociale et environnementale de projets, ce qui a permis de cerner les risques que comporte l’installation d’une centrale thermique dans une zone urbaine.

L’absence d’un cadre devant permettre une application rigoureuse de la législation nationale n’a pas permis une réelle participation de la population. Cette démarche leur permet habituellement d’exprimer toutes leurs préoccupations qui auraient pu conduire à des mesures d’accompagnement par rapport au différents risques du projets sur leur milieu de vie.

L’absence des données de base, en ce qui concerne la qualité de l’air, le bruit et la qualité de l’eau, a alourdi les coûts et la durée de réalisation de l’ÉIE, car il fallait établir un état de référence devant servir aux comparaisons futures. L’absence de normes nationales pour ces facteurs de milieu a conduit les évaluateurs à se baser sur les normes des pays occidentaux.

Les valeurs attribuées aux différents impacts (bilans d’émissions, qualité de l’air ambiant, niveau sonore) restent très approximatives à cause des connaissances insuffisantes des proportions des différents polluants existant dans le fuel et de l’état de référence du milieu ambiant.

Malgré ces insuffisances, cette étude d’impact fait partie des éléments qui contribuent à une étape importante dans la mise en pratique de la réglementation en matière d’évaluation environnementale des projets de développement au Burkina Faso.

* Section rédigée par Samuel Yonkeu, École Inter États d’ingénieurs de l’équipement rural.

(yonkeu@eier.univ_ouaga.bf)